2013年09月

美伊2013年9月29日

9月27日(金)。

諸々の用事を済ませてスタジオに着いたのがちょうど18時。

久々の一番乗りだ。

ゆるゆると椅子並べしていたら、

トロンボーンのA武さんが走りこむようにして到着。

てきぱきと椅子を並べていく。

程なくしてクラリネットのO部くん到着。

力強く、一気に6脚くらい並べていく。

いや~、やっぱり若い人のスピード・パワーには敵いませんな。

どうもありがとう。

10月4日(金)を夏の練習曲のラストにするよ、

最後には録音して公開するよ、

やるだけのことやってから来年の演奏会の練習に切り替えようよ、

と発破をかけたのが功を奏したのかどうか分からないが、

この日は楽員の集まりもよく、

また気迫のこもった練習となった。

が、それでもミスは多発する。

『交響的断章』という曲は、それだけ難しいのだ。

この曲、

演奏技術だけでなく、

精神力も問うてくる。

ミスにめげない精神力。

下手な自分を見せつけられても、それに耐える精神力。

なじもうとなじむまいと、どんな曲にでも立ち向かう精神力。

とても辛くなることがある。

が、発想を転換すると、だから面白い。

さあ、10月4日(金)はどんな練習&録音会となるだろうか。

※※※

翌朝が早いため、

この日はアフターに参加せず、まっすぐ帰宅。

ご飯とおかずと、まあビール1本程度ですぐ寝よう。

帰るまではそう思っていた。

が、玄関に宅配便が届いていた。

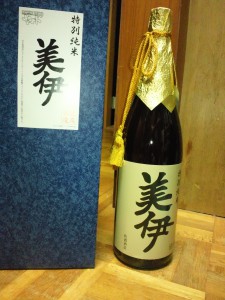

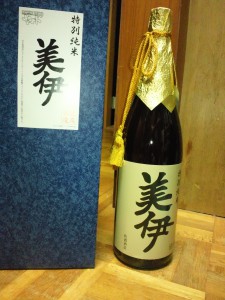

『宇宙戦艦ヤマト』の艦医・佐渡酒造が愛飲する「美伊(みい)」という酒だ。

佐渡先生が地球に残してきた愛猫「みーくん」からとったネーミングらしい。

フィクションの世界の酒を、

ある酒造会社が現実に作ってしまったそうだ。

一週間前の9月20日(金)。

スタジオに着くのが遅くなったのは、

「美伊」を買うためだった。

堀川御池付近にあるという店の場所がなかなか分からなかったからだ。

また、その場ですぐ買える訳ではなく、

試飲して、取り寄せ伝票を書くのにも手間取った。

そんな訳で「美伊」を飲まない訳にはいかなくなった(?)

ビール1本構想、あっけなく吹っ飛ぶ。

※※※

本稿を書いているのは9月29日(日)。

17時からは、いよいよ『宇宙戦艦ヤマト2199』最終回の放送だ。

既に劇場で5回(!)観ているのだが、

やはり今日も観る。

原作における「いくらなんでもそれはないやろ!」な設定を、

徹底的に洗い直してリメークした『2199』。

だが、最終回は様相を一変。

ファンタジーと化す。

佐渡先生とアナライザーが酒を酌み交わしながら、

「生と死」について語り合う名シーンもある。

出勤前ではあるが、

「美伊」を呑みながら視聴させていただくことと相成るだろう。

ふらりと寄ったJEUGIAで、

東京佼成ウインドオーケストラ(TKWO)の新譜、

『火の鳥』と『あまちゃん』が目に留まった。

両方とも面白そうだと思ったが、

なんとなく『あまちゃん』は次の機会でいいかな、と。

『火の鳥』だけ買って帰った。

指揮は飯森範親(いいもり・のりちか)さん。

映画『おくりびと』に、

チェリスト役の本木雅弘さんが所属するオーケストラの指揮者役で出演していた。

それ以外だと『題名のない音楽会』だったか、

NHKのクラシック音楽番組だったかで見たと思うが、

演奏をしっかり聴いたのは今回が初めてだと思う。

プログラムは、

コーディル作曲『吹奏楽のための民話』

ホルスト作曲『吹奏楽のための第2組曲』

ストラヴィンスキー作曲『バレエ組曲 “ 火の鳥 ”』

佐村河内守作曲『祈り』

レスピーギ作曲『バレエ音楽 “ シバの女王ベルキス ”』

TKWOが佐村河内守さんに委嘱した『祈り』を除いて、

すべて私自身の演奏経験があるというのも珍しいと思った。

『民話』『第2組曲』は定番中の定番。

私自身、数回演奏している。

ホルン吹きとしても、指揮者としても。

『火の鳥』は高校時代、その一部ではあるが私の編曲で演奏した。

先生に「一つの移調ミスもない」と褒めていただいたのが印象に残る。

(編曲の出来不出来はどうだったのだろう?)

ホルンのソロも担当させてもらった。

難しいソロだが、

「苦難を乗り越えてきたあとの喜びや開放感」を感じさせる、

とても温かみのあるメロディだ。

(それを表現できていただろうか?)

『ベルキス』は、せせらぎで数年前に指揮した。

M先輩の編曲を所々手直ししながら、

曲作りに苦労したことが思い返される。

また、『ベルキス』準備期間中に飲酒ドクターストップがかかり、

体調の回復具合とにらめっこしながら手直ししていたことも、

今となってはいい思い出だ。

(禁酒していたからこそ徹夜仕事の手直しに対応できたのだろうか?)

さて、佐村河内守さんである。

「さむら・かわちのかみ」って、一体誰?

実は、ほんの数ヶ月前までそう思っていた。

何で読んだのか見たのか忘れたが、

「さむらごうち・まもる」が正解。

聴力を完全に失った作曲家なのだそうだ。

まるでベートーヴェンではないか!

正直申し上げて、

私には佐村河内守さんの曲に対する特別な感動というものは湧かなかった。

私が抱いたのは、

このアルバム全体に対する、

TKWOの演奏の凄さへの驚きだった。

このところでナマでTKWOを聴いていない。

CDの発売ペースもかなり減ってしまっている。

なのでTKWOの最近の様子が分からない。

が、このアルバムを聴いて、

「切れっ切れの演奏やなぁ」

「才気煥発な演奏やなぁ」

と感じた。

「やってやる」感がビシバシ伝わってくるのだ。

もしかすると、かなり若いプレイヤーが多く入団し、

楽団が若返っているのかも知れない。

写真を見ると、昔から知っている顔ぶれもそれなりにいるので、

ベテランと若手の融合がうまくいっているのかも知れない。

だとすると、

オーケストラとして、

組織として、

とても幸せなことだな、

と思いながら聴かせてもらった。

9/20(金)。

この日も一番乗りはトロンボーンのA武さん。

椅子並べを一人で全部やってくれて、

トロンボーン全員の分の唾捨て用の古新聞を並べてくれて、

さらにはトランペット全員の分の唾捨て用古新聞まで並べてくれて、

ホントにありがとう。

いや、本当に「有り」「難い」。

金曜日は仕事が休みだから、

私も本当は18時にはスタジオ入りできるのです。

が、休日なものでナンヤカンヤの用事をゆるゆると進めてしまい、

ちょこっと遅れてしまう傾向が。

そしたら、この日の練習メニューの黒板への書き出しまでも、

A武さんがやってくれていました。

(コンマスのU野氏が、字がキレイだとさかんに褒めていました)

大概、早くスタジオ入りして、

本当は皆で手分けしてやらなきゃならない準備を率先して進めてくれるのは、

オーボエのN西さんだったり、

クラリネットのO部くんだったり、

限られた方々にお世話になっています。

本当に済みません。

私も来週からは用事をさっさと片付けて18時入りを目指します。

※※※

職場にF井さんという、派遣スタッフがいます。

10時始業なんですが、

大概9時過ぎには大阪にある会社に出社してくれます。

部署で一番遠い、滋賀県の大津市から。

前日の後片付け、

当日の仕事の資料の整理、

共用コンピュータの起動、

コーヒー・サーバでのコーヒー淹れ、

とにかくどんな準備もやってくれます。

残業にはそれなりの手当てがつきますが、

自主的な早出に対する手当てはありません。

F井さんを見ていると、

また、スタジオに一番乗りしてくれる方々の姿を見ていると、

人として生きていくことの何たるかを教えられているような気がします。

※※※

さて、第27回せせらぎコンサートで演奏する曲目、

今のところ1曲だけ決まっています。

9月27日(金)に開かれる実行委員会で、

さらに数曲決まるらしい。

9月27日(金)に決まった曲を10月4日(金)に合奏する。

できなくはないでしょうが、

楽譜の手配に無理がかかるので、

10月11日(金)を第27回せせらぎコンサートの練習開始日とし、

10月4日(金)を現在練習中の夏の練習曲2曲を締めくくる日に設定しました。

2曲のうちの一つ、『交響的断章』は特に難しい曲です。

・いわゆる「現代音楽」で「前衛的」

⇒せせらぎコンサートで採用されにくい傾向の音楽

・音程がとりづらい

・リズムがとりづらい(書法もややこしい)

などがうまくいかないことの原因かと思います。

来夏はこの反省をいかして練習曲を選ぼうと思います。

が、上記の難点が、逆に『断章』を選んだ理由なのです。

せせらぎで採り上げそうにない曲の経験も大切だと思うし、

個々の力量が試される書法へのチャレンジも大切なことです。

あと数回の取り組みとなりました。

楽曲の完成には程遠いと思います。

が、せめて一人一人が今できることに最善を尽くしてみましょうよ。

台風一過とはよくいったもので、

ここ数日、雲ひとつない秋晴れが続いています。

最高気温も、いって30度ちょっと。

最低気温は10度台まで下がるようになりました。

暑さ寒さも彼岸まで、とはよくいったものです。

しかし、

阪急電車の十三(じゅうそう)から梅田に至る鉄橋の上から眺めていると、

今でも淀川の水はまっ茶色。

水量もかなりの多さ。

桂川の鉄橋からも同様。

土日の桂川の河川敷では、車窓から、

よく少年野球の練習風景を見ることができました。

内野にちょいと毛が生えたばかりのグラウンド、

いや、広場といった感じが微笑ましい。

一瞬で通り過ぎる風景ですが、

私はいつも出勤時の楽しみとしていました。

が、先日の台風18号の大雨による増水で、

河川敷まで水が上ったのでしょう、

グラウンドには濁流の爪痕が痛々しく残っています。

あんなにガタガタになってしまっては、

トンボをひくくらいのことでは整地できないと思います。

野球の指導者の方々は、

どのようにして復旧しようと考えておられるのでしょう…

これから大きな苦労が待ち構えていることは確かです。

さて、台風18号の傷痕を見ながら、

私はオーバーブローについて考えました。

中学校でホルンを始めた私は、

「もっと高い音が吹けるようになりたい、

もっと大きな音が吹けるようになりたい」

と思うせいで、

楽器に必要以上の息を吹き込んでいました。

これで効果があったかというと、その逆でした。

むしろ鳴らなくなっていきました。

一番良くなかったのは、

アンブシュア(簡単にいうと楽器を吹くときの唇の形)が崩れてしまったことです。

これは長きに渡って自分自身を苦しめました。

高校の吹奏楽部で、

「アンブシュアが悪い、高い音が出ない、音色が汚い」

と指摘を受け、

矯正するのにかなりの時間を要しました。

(矯正しきれたかどうかは怪しいものですが…)

この矯正過程で大切だったことの一つが、

「必要以上に息を入れない」ことだったのです。

いわゆるオーバーブローの防止です。

考えてみれば簡単なことで、

ホルンの吹込管はとても細いのです。

金管楽器の中で一番細い。

その太さを超えた息を入れようとしても無理なのです。

細い息を流してあげようと意識しないと、

オーバーブローの危険が高まります。

自然の力、河川のオーバーブローはコントロールできません。

が、管楽器に流す息はコントロールできる筈です。

矯正には時間を要するかもしれませんが、

心掛け次第で少しずつ良くなっていくと思います。

プレイヤーの皆さん、

ご自身の奏法が大丈夫かどうか、

少し立ち止まって観察してみてはいかがでしょう?

クリント・イーストウッド監督・主演の『許されざる者』。

いつか観たいと思っていた映画だが、

まだ観ていない。

その日本版が公開された。

舞台は明治初期の北海道に移されている。

李相日監督・渡辺謙主演。

日本映画界最高のスタッフ・キャストで臨んだ大作といっていいだろう。

先に原作を観てからにしようかとも思ったが、

待ちきれずに日本版を観に行った。

今年、私が最も楽しみにしている映画の一つだからだ。

李相日監督の作品は、

これまで2本観ている。

『フラガール』(2006)と『悪人』(2010)だ。

『許されざる者』と『悪人』には、

似た問題提起があると思った。

『許されざる者』では、

まず間違いなく渡辺謙の役が「許されざる者」なのだが、

警察署長役の佐藤浩市も、

渡辺謙の理解者を演じる柄本明も、

誰も彼もが「許されざる者」ではないのか?

『悪人』では、

満島ひかりを殺して追われる妻夫木聡は「悪人」だが、

満島ひかりを山中に放置した岡田将生こそが真の「悪人」ではないのか?

『許されざる者』も『悪人』も、

観た後の爽快感なんてものからは程遠いが、

印象がズシリと胸に残る傑作であった。

一方、『フラガール』はスカッとする映画だった。

だが、この映画では、李相日監督のまた違った「ゆらぎ」感があったように思う。

主演はフラの先生役の松雪泰子なのだが、

フラガールのうちの一人・蒼井優が主役を完全に食っていた(と私は思う)。

「誰が主役なの?」感である。

『フラガール』のラストシーンは、

蒼井優の圧巻のソロ・ダンス。

その様子を松雪泰子先生は舞台袖から見つめ、

大きな拍車を送っていた…

7月16日(月)未明。

あまりの風雨のうるささに目が覚め、

7月15日(日)昼間の無聊を慰めるために

映画『お葬式』を観て過ごしたことを書いたのでした。

なおも風雨は激しくなるばかり。

台風の状況を調べようと思ってテレビをつけたら、

京都・滋賀・福井に特別警報 [ 大雨 ] が発令されたとのこと。

今年の8月に気象庁が運用を始めたばかりだというのに、

あっけなく9月に発令されるとは!

命が危険に晒されるかもしれない時に出るのが特別警報だと聞いていたので、

これはヤバイことになっているなと思いました。

明るくなって映像の情報がどんどん集まりだして、

被害の大きさに愕然としました。

被災された皆さまには、

心よりお見舞い申し上げます。

お昼前。

まだ時おり雨はぱらつくし、

時々ビューっと強い風が吹いたりはしますが、

上京区はそろそろ台風の影響下から抜け出た感じ。

そこで賀茂川の様子を見に行きました。

もしも賀茂川の堤防が決壊したら、

京都市内全域を水浸しにする大災害となる可能性があります。

(賀茂川=賀茂大橋(今出川通り)より上流。

賀茂大橋近辺で高野川と合流し、「鴨川」となる。

淀川水系の中でもかなり上流に位置する。

賀茂川=今出川以北で決壊した場合の浸水地域の広さは、

あまり考えたくない広さになると思われる)

幸い、現在の堤防が切れたことはありませんが、

もし切れたらどうなるのか?

そんな状況を想像せざるを得ない川の様子の一片を報告したいと思います。

※※※

写真は出雲路橋を少し下がった(南へ行った)あたり。

増水して川幅が広く、

河川敷の足元まで水位がある感じでした。

もう少し下がって、写真は葵橋と出町橋の間。

川の段差が作ってあるところは、

濁流の波が特に激しくなります。

低くなっている橋の下は、

河川敷まで水が上っていて通行できません。

《葵橋の下》

《出町橋の下》

賀茂川と高野川が合流して鴨川となる、

今出川通りにかかる賀茂大橋に近づいてきました。

出町商店街のイベントなどが開かれたりする場所です。

河川敷を越えて、

土手の途中まで木屑等が打上げられているのが分かるでしょうか。

ここまで水に浸かっていたようです。

賀茂大橋の上からカメラを北に向けています。

左が賀茂川、右が高野川。

2つの川が合流して、

水嵩はさらに増します。

上の写真の、

2川合流ポイントの先端に来ました。

今度は南を向いて賀茂大橋を撮りました。

やはり、こんなに水位が上るのは非常に珍しいと思います。

台風接近で外出する気になれない日。

ハードディスクレコーダーに録りっ放しで観ていない映画を観ることにした。

選んだのは伊丹十三監督の『お葬式』。

お葬式の哀しみだけでなく、

ドタバタやいろんな人間模様を興味深く描いた映画。

というのは随分昔に聞いていたが、初見。

父・母・姉と、

肉親すべてを失った今観るとどんな感じになるのだろう?

映画を観るというより、

映画を観ている自分を観察してみよう。

そんな感じで観始めた。

ああ、あんなこともこんなこともあったな、

と振り返らせられることが多かった。

が、意外と全く悲しい気持ちにはならなかった。

(ラストの菅井きんさんの喪主挨拶など、

劇場公開時には多くの方々の涙を誘ったのではないかと思うが…)

名立たる名優たちの若かりし頃に出会えたのも嬉しかった。

先程書いた菅井きんさんもいいなあと思ったが、

御前様役の笠智衆さんのはまりようといったらなかった。

まるで笠智衆さんが出ているシーンだけ、

『男はつらいよ』から抜き出してきたんじゃないかと錯覚するくらいだった。

そして湯浅譲二さんの音楽が、心に寄り添ってきてくれた。

湯浅譲二さんの音楽というと、

私がこれまでに知っていたのはNHK大河ドラマ『草燃ゆる』の音楽だけだった。

そのときは「とても前衛的な作風だなぁ~」と思ったものだが、

『お葬式』の音楽はとても柔らかだった。

『八重の桜』に「女紅場(にょこうば)」というのが登場します。

京都に出てきた八重さんが、

兄・山本覚馬の勧めで先生を勤めるのが「女紅場」。

明治初期の女子教育の場だったそうです。

その跡地を示す石碑が、

鴨川に架かる丸太町橋西詰にあります。

番組の最後で紹介されたので知りました。

思えば、寺町丸太町上るの新島襄旧邸(新島会館)からすぐです。

※※※

前にも書きましたが、

私の大学生活は本当にチャランポランでした。

『八重の桜』を観ていて、

自分が同志社大学を卒業していることに誇りを持てるようになりましたが、

それは創設された方々のおかげであって、

私が凄い訳ではありません。

『八重の桜』が引き金になったのか、

最近、大学時代の夢をよく見ます。

頑張っても頑張っても卒業できないという夢です。

大学1・2年生の頃、

アルバイト等に明け暮れ、

3年生の頭には留年が決まっていました。

それから必死で単位を取るべく、

ちゃんと授業に出るように努力しました。

最後の5年生になってもまだ一般教養の単位が足りず、

全くもって私には向いていない「物質の科学(物理学)」を選択しました。

時間割の都合上、嫌でも選ばざるを得なかったのです。

しかし、何と学年末の試験で「100点」をいただいたのです!

※※※

「物質の科学」を担当してくださったのはG藤先生。

小柄で、髪の薄いおじいちゃんといった風情ですが、

その容貌ともあいまって、

G藤先生はとても面白く、愛嬌のある方でした。

「質量があるもの同士が引き寄せあうというなら、

前から歩いてくる可愛いあの娘とキッスできて嬉しいですが、

近づいてくるダンプカーとキッスしたらペシャンコです」

とか、

「今日は量子力学(りょうしりきがく)のお話です。

そういえば、最近は量子(りょうこ)という名前もあるみたいで。

僕は好きですけど…」

(註:当時のアイドル佐野量子さんのこと。

のちにジョッキーの武豊さんと結婚)

とか、

(文字にするとちとヤバイなとは思いましたが)

実に人間味あふれる教え方をされる先生で、

難しいはずの物理学にどんどん引き込まれていきました。

前期末試験はなく、

後期末試験一発で年間成績が決まる科目でした。

3年生以上の、つまり私と似たような、

追い込まれて仕方なく「物質の科学」を選ばざるを得なかったクラスですので、

G藤先生は試験設問を予め発表してくれました。

4問を発表、そのうちの3問が試験に出ます。

1年間のノートをひっくり返し、

必死になって4つの解答論文を作りました。

それを必死のパッチで覚えました。

一体、何回ぐらい書いてみたことでしょう。

そして試験結果は前述の通り「100点」だったのです。

苦労して苦労して卒業にこぎつけた大学生活の最後に頂いたご褒美だったのかな。

(そもそも最初のほうで遊び過ぎ…)

今思えば、

このときの暗記の努力が、

今でもスコアを暗譜するのに役立っているのかもしれません。

G藤先生、ありがとうございました。

凄い雲2013年9月14日

何気なく「川端ニック」へ行きました。

あっ、違った、今は「ケーヨーD2」という名前だった…

※※※

今、京都で文房具の取り揃えが一番多い店はどこでしょうか?

短絡的に、「ヨドバシカメラ京都」かな?と思うのですが、

ちょっと前ならホームセンターがベストでした。

我家から一番近いホームセンターが「川端ニック」、

もとい、

「ケーヨーD2」なんです。

中学生の頃、

KBS京都のラジオを聴きながら宿題をするのが日課だったんですが、

よくホームセンター「ニック」のCMを耳にしました。

そんなすり込みがあったからかも知れませんが、

指揮の道具としての文房具を揃えるため、

「川端ニック」、今の「ケーヨーD2」によく行くようになりました。

指揮の道具?

ホームセンター?

何のこっちゃと思われるでしょうが、

スコアを製本するためのテープを探していたのです。

セロテープだと黄変してしまい、

しかも数年すると粘着力も衰えてしまいます。

で、ニックでいろんなテープを買って試しました。

結局、

メンディングテープとクリアーテープと製本テープというのを組み合わせて使うのがベスト、

という結論に至りました。

ですので、

今でもテープの補充のために時々「ニック」、

じゃなくて「ケーヨーD2」にお邪魔するのです。

何気なくデパートの中をウロウロするのは好きではありませんが、

ホームセンターを徘徊するのは、

私にとってはとても楽しいです。

工具とか、

収納用品とかを見ていると、

「あっ、そういえば、これは我家でも必要なんとちゃうか?

この収納ボックスなんか、あれに応用できるんとちゃうか?」

などなど、

想像力が掻き立てられて面白いんです。

ですので、この日は、

特に買物の当てがあった訳ではなく、

いわゆる「ウィンドー・ショッピング」だったのです…

※※※

その帰り道、

出町柳から河合橋・出町橋と渡っていました。

猛烈に暑い日でした(後で調べたら最高気温35.1℃!)

が、急に涼しく感じたのです。

川風のおかげかな?と思いましたが、

どうもそれだけじゃないみたい。

そういえば、陽射しが弱い。

木立がある訳でもない橋の上やのに何でかな?と思って空を見上げると、

雲が太陽を隠してくれていました。

川風+雲でこんなに涼しくしてくれるんや、と驚きました。

なんだか、『未知との遭遇』に出てくる異星人の母船のように見えました。

皆さんは被災時の非常持出袋を用意しておられるだろうか?

私は1995年の9月に用意した。

阪神淡路大震災の年の、

関東大震災のあった月に。

それ以来、毎年9月に中身を点検している。

飲食物はいずれも長期保存タイプだが、

無期限ではないからだ。

はじめた頃、食べ物としては「カンパン」しか入れておかなかったのだが、

「被災したからといって、カンパンばかり食べるのはイヤやな」と思い、

長期保存できるピラフとか赤飯とかも入れるようになった。

数年前のことである。

数日前に点検したところ、

今年で期限切れとなる「五目ごはん」を発見。

新しいのを購入して入れ替えるとともに、

この「五目ごはん」を食べてみることにした。

お湯を入れて密閉チャックを閉めておけば、

30分で食べることができる。

災害時にはお湯を沸かすことができないかもしれないので、

水でもOK(その場合は1時間かかる)

ちょっとだけ急いでいたのでお湯を入れることにした。

待つこと約30分。

いい香りのする「五目ごはん」が出来上がった。

「お茶碗たっぷり一杯分」とうたってあったが、

私の印象では二膳分くらいあった。

普段あまりご飯を食べない(=酒ばっかり飲む)から、

そう感じたのかもしれない。

いずれにせよ、これなら満足だと思った。

※※※

災害にはあいたくものだが、

今年の8月末から9月初めの頃のお天気など見ていると、

いつ、

どこで、

何が起こってもおかしくないと思ってしまう。

準備だけはしておいたほうがいいかも知れませんゾ。

« 古い記事