2014年03月

倉吉駅から車で約15分。

2日目の宿泊地・三朝温泉に到着です。

1日目の海潮温泉と違い、ここは多くの宿が立ち並ぶ巨大な温泉地です。

(巨大というのはちょいとオーバーかも知れませんが、

こじんまりした所や一軒宿を好む私たちにとっては、

珍しく大きな温泉街にやって来たという印象)

私たちが泊るのは、旅館大橋。

木造りの立派な玄関。

ほぼ全館が国登録有形文化財に指定されているそうです。

客室はひとつとして同じ造りではないとのこと。

この旅館を造られた方の並々ならぬ意志を感じるし、

現在まで維持してこられた皆さんの苦労も凄いと思います。

部屋に散策マップが置いてあるので、

それを頼りに温泉街をブラブラしてみることに。

まずは三朝川を渡り、対岸から旅館大橋を眺めてみました。

全長120mあるそうです。

壮観ですな。

「温泉本通り」というメイン・ストリート(といっても一方通行の狭い道)を抜け、

ちょいとはずれると「三朝神社」がありました。

温泉地に行くと、必ず湯が沸き出でたことに感謝する神社があるものです。

三朝温泉は、2014年で開湯850年を迎えます。

歴史を感じますな。

三朝神社の手水舎はなんと温泉で、

飲泉することができます。

三朝温泉の泉質は「放射能泉」。

特に高濃度のラドンを含有するそうです。

また、三朝温泉でも、旅館大橋だけに「トリウム泉」がありました。

(中学か高校でトリウムって習ったかな?

初耳のような気がするんだけど…)

三朝という名の由来。

それは、「三泊して三度朝を迎えるとどんな病も癒える」という謂れから。

なるほど、確かにそうかも知れんと感じました。

一泊しかしていませんが、何だか凄く元気になったというか、

体の中が活性化したような気がするのです。

海潮温泉は柔らかい湯だなと感じましたが、

三朝温泉は一転、ジンジン体に効いてくるように感じました。

旅館大橋の中で一番気に入ったのは「ホルミシスサウナ」です。

弱い放射線を含有するサウナで蒸気を吸入することにより、

免疫力や自然治癒力を高めるのだそうです。

噴き出す汗がとっても気持ちよいのでした。

サウナの後に飛び込むのが露天風呂「せせらぎの湯」。

こりゃまた、ご縁のある名前ですな。

名前は「せせらぎ」ですが、

雪解け水のせいで三朝川は増量していたのだと思います、

轟音でした。

なお、海潮荘と違って、旅館大橋では風呂場の写真撮影はできませんでした。

必ず他に誰かがいらっしゃったからです。

楽しい2日間を終え、

いよいよ帰阪の日を迎えます。

帰りも宿のワゴンで倉吉駅まで送ってもらいました。

その途中、運転手さんが「左手に見えるのが大山ですよ」と教えてくれました。

伯耆富士と称される大山。

それは山容を西側から見たときの呼び名のようです。

反対側から見ると、全く違う山みたい。

こうして倉吉から見えることは珍しいそうです。

倉吉からは特急「スーパーはくと」に乗車します。

鳥取⇔京都で乗ることは年に数回ありますが、

山陰側の始発駅・倉吉から乗るのは初めて。

つまり、「スーパーはくと」を始発から終点まで初めて乗ることになりました。

三ノ宮でOBの方が降りられ、

大阪で2期上の先輩が降りられました。

私は終点の京都で下車。

静かに旅は終わりました。

出雲大東駅から木次線で宍道駅へ。

宍道駅からは山陰本線の普通列車で東に向かって進みます。

玉造温泉⇒松江⇒安来と経由して、

この列車の終点・米子で途中下車。

お昼ごはんは米子の街をぷらぷらしながら店を探すことにしました。

私たちが乗ってきた特急「やくも」などで岡山方面へ向かう伯備線。

水木しげるさんの出身地・境港へ向かう境線。

(最近は「ベタ踏み坂」で有名か?)

そして山陰本線。

分岐駅である米子なら、

お昼のお店くらいすぐ見つかると思いますがな。

が、歩けども歩けども、全く見つかりません。

諦めて駅に戻ろうとしていたら「AEON MALL」が!

「米子まで来てイオンモールもないけど、しゃーないなぁ~」

と思いつつ入りましたが、

フードコートがない!

結局、駅に戻って立ち食いそばのような店に入ったのですが、

これが旨くてビックリ!

「米吾(こめご)」というお店で、

「米屋」という、江戸時代の鳥取の廻船問屋にさかのぼることができる、

由緒あるお店なんだそうです。

「米屋」の五代目、米屋五左衛門が船子たちの腹ごしらえのために、

酢飯に鯖を載せた弁当を振舞ったそうです。

これが「吾左衛門鮓」の発祥だそうです。

その伝統を引き継ぐ「鯖寿司」と、

おそばのセットをいただきました。

もう一回書きますが、ホント、旨かった!

あとで分かったことですが、

米子駅から25分くらい歩いてはじめて食堂街のようなところに行き当たるそうです。

そうと分かっていたら、

最初から「米吾」で食べるんだったな…

(でも、歩き回った末だからこそ、

より一層美味しくいただけたのも確かですな)

ふと米子駅の売店を覗いてみましたところ、

「鷹の爪団」の「吉田くんクッキー」が売られていました。

もしや、これが島根県でしか売っていないという幻の逸品なのか!?

いや、ちょっと待て、

米子って、鳥取県やぞ。

(ちょいと西に行けば確かに島根県だが…)

もしかすると、「島根県でのみ売っている」という噂のほうが間違っているのか…

まぁ、細かいことはいいです。

毎度毎度の自虐ネタにふっと笑わされました。

昼食を終えた私たち3人は、

米子発・鳥取行きの「快速とっとりライナー」で倉吉に向かうことにしました。

《 向かって右側が快速とっとりライナー。左は益田発・米子止まりの快速アクアライナー 》

車窓右手に、やはり雲がかかって空との境界線(スカイライン)が判然としない大山を望み、

左手には日本海を眺めつつ(遠くに見える巨大な橋はもしかして「ベタ踏み坂」か?)、

45分くらいで倉吉駅に到着。

ここでも宿のお迎えのワゴンに乗せていただき、

三朝(みささ)温泉に向かいます。

出雲大東駅から車で約10分。

海潮(うしお)温泉・海潮荘に到着です。

宍道湖に流れ込む須賀川。

その畔に数軒の湯宿が点在する海潮温泉。

「海潮」という名の由来は、

弱食塩泉ゆえ、海水と間違ったからとか、

尾のない仔牛を湯に浸けたら尻尾が生えてきたので「牛尾湯」と称されるようになったからとか…

まあ、とにかく鄙びていて、

空いていて(宿泊していたのは私たち3人と、一人旅の方の計4人だけ!)

とてもゆっくりすることができました。

露天風呂がとても開放的!

湯船の底に敷き詰められているのは「蛇紋岩」というそうで、

お湯(水)の中だと緑色に見えるんですって。

決してお湯が緑色なのではありません。

この露天風呂は「宝樹の湯」と名付けられています。

写真は樹齢800年の椎の木。

湯を見守っているかのようです。

柔らかい泉質だな、と感じました。

肌あたりがとても優しいのです。

肩まで浸かってしっかり温まったり。

みぞおちから上を湯の外に出して半身浴したり。

湯端でほっこりしたり。

冷えてきたのでまた浸かったり。

そんなことを繰り返してゆっくりお湯をいただきました。

ありがとうございました。

(温泉からあがるとき、何か自然と首を垂れる気持ちになるのです)

翌日も宿のワゴンで出雲大東駅へ送ってもらいます。

が、その前に、駅とは逆方向になるのですが、

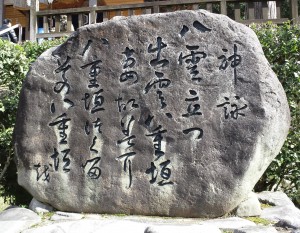

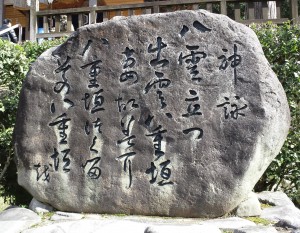

須我神社というところに連れて行ってもらいました。

日本初之宮なんだそうです。

ヤマタノオロチを退治したスサノオノミコトとクシイナタヒメノミコトは、

この地(須賀)で美しい雲が立ち昇るのを見て、

「八雲立つ 出雲八重垣 つまごみに 八重垣つくる その八重垣を」

と歌ったそうです。

これが日本で一番古い三十一文字の歌だそうで、

この地が和歌発祥の地と言われているそうです。

また、スサノオノミコトが美しい雲を見て、

あまりにも清々しい(すがすがしい)気持ちになったので、

地名が「須賀」になったのだ、

というのは送迎したくださった宿の方のお話…

須我神社を訪れていたのは私たち3人だけ。

有名な出雲大社に行くのもいいかも知れませんが、

こうしたあまり知られていないところでゆっくりするのもいいものです。

さて、出雲大東駅まで送ってもらった私たちは、

次の目的地・三朝(みささ)温泉へと向かいます。

宍道(しんじ)駅で特急「やくも」を降りてから、

内陸に向かって走る木次(きすき)線の各駅停車に乗り換えます。

その待ち合わせ時間は14分。

なかなか良い連絡です。

が、これは特急列車に合わせ込んだダイヤなのです…

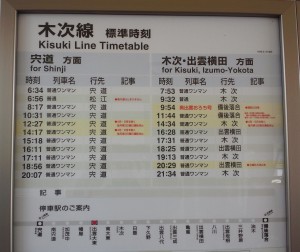

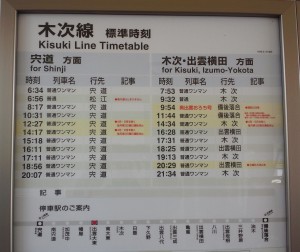

写真は宍道駅ではなく、

私たちの目的地・出雲大東(だいとう)駅(木次線、宍道から4駅目)の発車時刻表。

よく目を凝らしていただければ分かると思います、

ほぼ2時間に1本の運行です。

凄いな、こりゃ!

宍道駅を発し、

上記の時刻表のある出雲大東駅を経由し、

木次線終点の備後落合まで直通する列車はわずかに2本。

しかも、そのうちの1本は「奥出雲おろち号」という観光トロッコ列車なので、

運転日注意とあります。

さらにもう1本も、日によっては木次線全線を走る訳ではないようです。

手持ちの時刻表によると、

宍道⇔備後落合の木次線全線を踏破するには、

上記の2本に加え、

中間地点の木次駅で乗り換える2本があるだけ。

事前のスケジュール調整を綿密にやっておかなければ、

一体何時間かかるのか分からない旅になってしまいます…

写真は翌日に撮ったものではありますが、

こんな感じのワンマンカーに乗っていきます。

2駅目の加茂中(かもなか)駅から、

白いドームのようなものを頂いた不思議な建物が見えました。

「なんやろ、新興宗教の教団事務所やろか?」

などと先輩方と話しこんでおりましたが、

後で宿の方から聞いたところ、

「雲南市加茂文化ホール・ラメール」という施設なのだそうです。

吹奏楽コンクールを前にした「ホール練習」や「合宿」で使われたりもするそう。

なんと、私たちの世界と近しい存在だったのです!

そういえば、

出雲第一中学とか出雲第二中学とか、

吹奏楽コンクールで活躍していたような記憶が…

出雲って、吹奏楽の盛んな土地でしたな。

宍道駅を出発してから約30分、

出雲大東駅に到着。

赤い石州瓦で葺いた、なかなか立派な駅舎です。

駅前で待ってくれていた宿泊先のワゴンに乗せていただき、

秘湯の宿に向かいます。

職場の先輩 & 定年退職されたOBの方と誘い合わせて、

湯巡りの旅をしてきました。

時々、こうやって温泉に浸からないと、

どうも調子が良くないのですな。

今回のターゲットは冬の山陰地方。

島根、鳥取と巡りました。

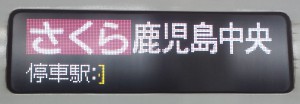

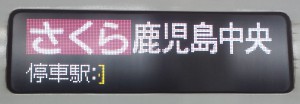

まずは新大阪駅で集合。

「のぞみ」ではなく、

九州新幹線の「さくら」に乗って岡山駅に向かいます。

「のぞみ」の指定席は3×2の5列ですが、

「さくら」のそれは2×2の4列なのです。

まるでグリーン車のようにゆったりしています。

人気があるのでしょうね、

結構混んでいました。

それにしても、岡山って、アッという間ですな。

ここからは伯備線の特急「やくも」に乗り換えます。

岡山からは「アッという間」という訳にはいきません。

倉敷を出てからは、曲がりくねった線路を走ってゆきます。

振り子式車両なので、カーブで車体を内側に傾けながら、

高速を保ちつつ走り続けます。

先頭車両のパノラマ・シートの、

それも先頭座席を確保しておいたので、

車窓風景は抜群に楽しいです。

(まるで子供です…)

途中、備中高梁に停まります。

ここは映画『男はつらいよ』第32作 “ 口笛を吹く寅次郎 ” の舞台となった場所。

いつもはふられてばかりの寅さんが、

竹下景子さん演じるマドンナにモテモテになるお話で、

私が一番好きなエピソード。

ホームの様子は映画が撮られた頃とあまり変わっていないように感じられ、

何だかジワッとしました。

大山を右手に見ながら伯耆大山駅を過ぎると、

そこからは山陰本線です。

(晴れてはいたんですが、

雪をかぶった大山と雲との境が分かりづらかったので、

ここでの大山の写真はありません)

米子、松江、玉造温泉と過ぎて、

宍道湖が見えてきます。

「やくも」の終点は出雲市駅ですが、

私たちはその手前の宍道(しんじ)駅で下車。

木次(きすき)線に乗り換えます。

花粉症に苦しむ季節がやってきました。

ああ、憂鬱…

それにも増して辛いのが、

ここ数年話題のPM2.5。

さらに、このところの急激な気温上昇も、

寒さに慣れた体には結構堪えます。

なんだか熱っぽくて。

みなさんは体調を崩しておられないでしょうか。

お互い、気をつけていきましょう。

新しい記事 »