2014年05月

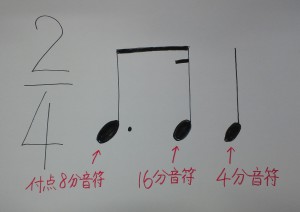

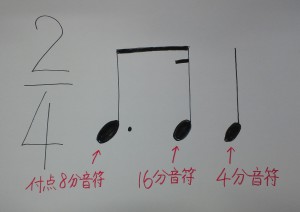

苦労しているリズムがこれ。

付点8分音符+16分音符の組み合わせです。

言葉ばかりだと分かりにくいので、

音符を書いてみました。

※※※

1989年に開いた「音楽の病」というコンサートで

レスピーギ作曲の『交響詩「ローマの松」より “ アッピア街道の松 ” 』を演奏したとき、

バス・クラリネットのエキストラとして高校の同期だったN茂くんに出演してもらいました。

バス・クラリネットのソロには、

付点8分音符+16分音符の組み合わせが頻繁に出てくるのです。

N茂くんは、この16分音符を思いっきり後ろに寄せて演奏するのです。

上の図に例えれば、

4分音符に凄く近いタイミングで発音することになります。

「なんでそんなに後ろ寄せで吹くの?」

と訊くと、

「先生が『16分音符は次の音符の装飾音のようにに吹け』と言わはったからや」

という答えが。

彼は高校卒業後、音楽大学に進んだのです。

「“ アッピア ” はテンポの遅い曲なんやから、1/4拍がハッキリ分かるように演奏してくれへん?」

とお願いし、

「OK、OK、分かった分かった」

という返事でしたが、

結局、極端な後ろ寄せはあまり改善されなかったように記憶しています。

それ以来、

16分音符が16分音符としてハッキリ聴こえるかどうかが気になるようになりました。

※※※

今回、『シンフォニア・ノビリッシマ』や『アフリカン・シンフォニー』を演奏していて、

N茂くんの言葉の意味がようやく身に沁みて分かってきました。

16分音符は、次の音符の装飾音のように演奏したほうがイイ感じに聴こえる、と。

また、その前の付点8分音符も、

ベタッとした、テヌートがかった演奏にならないよう、

カラッとした、少し短めの演奏を狙うほうがイイ感じ。

かと言って、『オリンピック・マーチ』のトリオの柔らかいメロディを演奏する際、

16分音符のタイミングを装飾音的にイメージするのは良いとしても、

付点8分音符を短くしては興ざめだと思うし、

“ アッピア街道の松 ” の16分音符は、やはりハッキリ聴こえてほしい。

「こうすれば正解!」ってものはなく、

その時々で最善と思えるものを探り出していく仕事が延々と続くのでしょうな。

5月11日(日)にせせらぎコンサートで演奏する曲を全曲練習しました。

次の日曜練習は6月1日。

再び全曲合奏しようとしています。

そこに至るまでの3回の金曜日(5月16日、23日、30日)で、

全曲をさらい直そうとしています。

が、金曜日の合奏時間は実質1時間前後。

なかなか厳しいです。

5月16日(金)は予定していた練習をすべてこなすことができませんでした…

そもそも、3回の金曜日に全曲詰め込むのは無理があります。

演奏の質の向上と、

楽器を演奏する時間をできるだけ多くすること、

この二つを両立させるのはとても難しいのです。

が、今が頑張りどころ。

できるだけ集中していきたいと思います。

ただ、5月16日(金)のように練習メニューがこなしきれないことが、またあるかも。

その時はその時で割り切っていきましょうかな。

化学反応2014年5月12日

トランペット&コルネットの、

スマートな譜面台ミュートに注目した5月11日。

ボーっとなりそうな暑さを、

演奏の熱さでぶっ飛ばしてくれたのがアルト・サックスのI村氏であった。

その瞬間は唐突にやって来た。

アニメの曲を練習していたときである。

あまりにもカッコいいソロを聴かせてくれたのだ。

アルト・サックス・ソロを受けて演奏する筈のクラリネットがずっこけた。

聴き惚れてしまって、つい入りそびれたのだ。

それくらいのパワーがあった。

I村氏のソロに化学反応したのが、

トランペットのF地氏であった。

自身の好きな曲という面もあるとは思うが、

私から見ればアルト・サックスの演奏の好影響を受けていた。

(吹き過ぎないか心配にもなったが…)

私が長年待ち続けた合奏が遂に叶った日となった。

なんとかしていい演奏を!

誰もが思い続けていることだと思う。

指揮者として、

いろんな要求を出したりアドヴァイスしたり、

時には楽譜を変更してみたり、

手を変え品を変えやってきた。

が、指揮者は音を出さない。

演奏するのはプレイヤー諸氏だ。

最終的にはプレイヤーの自発性にかかっている。

音そのものの力が人を動かすのだ。

それを証明する偉大な合奏であり、

偉大なプレイであった。

さらに聴かせてほしい。

また他のプレイヤーの魂も聴きたい。

そう、切に願った。

音楽と映像には、不思議な繋がりがあると思います。

音を聴いて思い出す映像。

人それぞれ、いろいろあるでしょう。

アルフレッド・リードの『第5組曲』の “ 山伏神楽 ” を耳にすると、

私はなぜか映画『博士の愛した数式』の薪能の場面を思い出します。

幻想的なシーンでした。

『東京オリンピック・マーチ』で思い出すのは「大阪万博」。

「東京オリンピック」開催時にはまだ生まれていなかった私には、

『オリンピック・マーチ』=「東京オリンピック」といった直接リンクがありません。

なぜか「万博」でこの音楽を聴いたような気がして。

逆に映像から思い起こす音楽も。

例えば、桜吹雪を見て『故郷』を思い出します。

イマジネーションを掻き立てる音と画の関係。

素敵ですな。

譜面台というのは、

大概の楽器にとっては問題ないのですが、

トランペット、コルネットにとっては、

場合によっては音がまともに当たってしまいます。

わざと譜面台に音を当てることがありますが、

そうではなく、

何となく譜面台に音が当たっている構え方はもったいないと思います。

しかし、もしかすると、

トランペット奏者、コルネット奏者にとっては、

譜面台に音が当たるほうが気持ちいいのかもしれません。

というのは、

譜面台に当たった音はプレイヤーにとってはまともに聞こえるから。

「凄く小さい音にしてほしいから、わざと譜面台に当てて」

と私がお願いすることがありますが、

プレイヤーにとっては違和感があるかもしれません。

自分自身には譜面台で反射した音が大きく聞こえるでしょうから。

大切なのは客席でどう聞こえているかを想像する力なんでしょうな。

昨日の合奏で、まさに譜面に音を当ててほしいとお願いする場面がありました。

すると、私自身ビックリしたのですが、

音がとてもマイルドに変化したのです。

ミュートを付けての音色変化は当然の方法なんですが、

譜面台も賢く使うのもなかなかの効果です。

ふと、高校時代のことを思い出しました。

『呪文と踊り』を演奏した際、

フルートの代わりにフリューゲル・ホルンでソロをすることになりました。

担当するのはトランペット奏者のS先輩。

先生は、そのフリューゲル・ホルンのベルに学生帽を被せるよう指示。

ホルン(フレンチ・ホルン)の席、つまりS先輩の真ん前で聴いていた私は、

マイルドなフリューゲル・ホルンの音色が、

さらにマイルドに変わったのでビックリしたのでした。

学生帽ではさすがに見映えが悪いので、

本番ではフェルト製の別の何かを被せて演奏しておられましたが、

なかなかいいアイディアだったと思います。

4月22日の「ひとりごと」で、

『私が初めてマエストロ&TKWOの生演奏を聴いたのは、

1990年代初頭、

上野の東京文化会館だったと思います。』

と書きましたが、

最近発売された「フェネル&TKWOレジェンダリー・ライヴ Vol.3」は、

1993年12月23日の午後2時から東京文化会館大ホールで開催された、

フレデリック・フェネル指揮

東京佼成ウインドオーケストラ第53回定期演奏会のライヴ録音。

正しくコレ!なのです。

※※※

話は半年ほど遡って、1993年5月15日。

東京佼成ウインドオーケストラが京都にやってきました。

京都会館第1ホールで開かれた特別演奏会です。

これが、私が初めてTKWOを聴く機会でした。

が、指揮はマエストロ・フェネルではなく、

その愛弟子と言われたクレイグ・キルコッフ。

素晴らしい演奏だっただけに、なおさら、

「マエストロ・フェネルの指揮だったらどんなライヴなんだろう」

という思いが強くなったのでした。

そして、遂に我慢できなくなった私は、

1993年12月23日(天皇誕生日)、

日帰りでの東京往復を敢行したのです。

※※※

最も楽しみしていたプログラムは、

ノーマン・デロ=ジョイオ作曲『ハイドンの主題による幻想曲』。

フィリップ・スパーク作曲『セレブレーション』のCDのラストを飾る曲で、

CDが擦り切れるほど(?)聴き込んでいました。

(あまりに好きな曲なので楽譜を買おうとしていました。

が、絶版でした…)

この曲をナマで聴いて、

CDと変わらぬクオリティーの高さに加え、

グルーヴ感の凄さに圧倒されたのでした。

今回、ライヴ盤を聴いてみて、

やっぱり凄くイイんです。

なぜ今までCD化されなかったんだろう?

契約上の問題とか何とか、いろいろあったのかな?

が、4つの部分から成るこの曲の4つ目に来たとき、

ティンパニがずれてるのに気付きました。

低音楽器と同じタイミングで打ち込まなければならないリズムが、

数小節早く入っているのです。

修正されたのは、最後の最後まで来た所で、でした。

21年前は気が付かなかったなァ…

しかし、やはりクオリティーは凄く高いのです。

当時のプログラムを見ながら、

またCDのライナーノートを見ながらこのライヴ盤を聴き、

圧倒されています。

カレル・フサ作曲『プラハ1968年のための音楽』、

圧巻です!

ヴィットリオ・ジャンニーニ作曲『交響曲第3番』、

楽しくて仕方ないです。

何より、もうお会いできないと思っていたマエストロと再会でき、

感激しております。

仕事関係の人と音楽の話になったとします。

私が現役で活動中であることを知ると、大概、

「何の楽器を弾くのですか?」

と聞かれます。

「実は楽器はもうやってなくて、指揮をしてるんです」

と答えると、

「ええっ!指揮!そりゃ凄いな!」

ってことになります。

今日は指揮うんぬんかんぬんの話ではなく、

「弾く」についてです。

おそらく、楽器を演奏するというのを言い換えると、

楽器を弾く、というのが一般的なんだと思います。

が、私たち吹奏楽をやっている者は、

「弾く」という言葉を殆ど使いません。

(私の知る限りでの話かも知れませんが…)

管楽器であったら「吹く」だし、

打楽器なら「叩く」とか「こする」とか。

「弾く」というと「引く」を連想するせいか、

弦楽器の用語のように勘違いしています。

さすがにピアノは「弾く」と言いますが、

同じ鍵盤楽器でも、

鍵盤「打」楽器のグロッケンやシロフォンの場合、

やっぱり「叩く」と言ってしまいます。

どれも「弾く」でいいんですけど、

不思議ですな。

※※※

ちょいと話は変わりますが、

かつて吹奏楽はよく「ブラス・バンド」と訳されました。

縮めると「ブラバン」。

ブラスっていったら真鍮のことですから、

金管楽器を指す言葉です。

「ブラバン」って言ったら、

木管楽器はどこにいったんやってことになりますわな。

吹奏楽=ウィンド・バンドでなければならない筈です。

最近、この「ブラバン」という言葉をあまり聞かないと思っていましたが、

先日、ふと女子中学生が「スイブ」と言っているのを耳にしました。

「吹奏楽部」を縮めて「スイブ」と呼んでいたのです。

いやいや、言葉は変遷していくものですな(大袈裟か?)

毎年、その年の最終練習に出席できた例がありません。

年末年始の長期休暇を前にして、大量の仕事をこなさねばならず、

定時で終わることができないからです。

そんなに詰め込んで仕事するくらいなら、

連休中でも出勤して少しずつ片付けたい、

と私は思います。

休日の職場はとても静か。

電話もならず、仕事がはかどります。

が、一人でコツコツ進めていく仕事ならそれもできますが、

周りの人たちと連携して進めていく仕事であるという性質上、

身勝手は許されません。

連休を楽しみたいという圧倒的多数の “ 残業派 ” の意向に屈し、

いつ果てるとも分からない仕事の渦に巻き込まれていくのです。

「くそっ、連休なんて嫌いだ!」

4連休を前にした5月2日(金)も、そんな思いを抱えながらの仕事でした。

しかし、私もそれなりの人生経験を経てきた筈。

ここで慌てたりイライラしてもはじまらない。

というより、むしろ仕事が遅くなる。

できるだけ冷静に、粛々と仕事を進めた(つもり)結果、

何とか19時までに退社でき、

スタジオに20時までに到着できたのでした!

(5月3日(土)に出勤して自分の仕事を見直したら、実は穴だらけ。

私が脱兎の如く退社した後、フォローしてくれた方々がいたのでした。

申し訳ありません…)

さて、5月2日(金)は『第5組曲』の練習でしたが、

前回、『シンフォニア・ノビリッシマ』の練習で口を酸っぱくして注意したことが、

なぜか『第5組曲』に反映されたのです。

というのは、

付点8分音符 + 16分音符 を演奏する際、

最初の付点8分音符がテヌートになってしまうというか、

「ベタッ」と湿った感じに聞こえてしまうことが多いので、

短めに捉えるというか、

「カラリッ!」と乾いた感じの音が聴きたいなぁ~、

と『ノビリッシマ』練習のときにお願いしていました。

『ノビリッシマ』の時はまだ身につききっていない感じでしたが、

『第5組曲』、特にその第1楽章でうまくその感じが出ていました。

次に『ノビリッシマ』を練習した際にもうまくいくかは分かりませんが、

楽しみにしておきましょう。

新しい記事 »