三連符2016年10月23日

10/21(金)は、

日本シリーズの準備をしていたところに、

鳥取での地震が発生。

仕事が終わらず、合奏に参加できませんでした。

申し訳ありません。

この日は『北海の大漁歌』と『GR』の練習を予定していました。

副指揮者の K さんも合奏に行くことができませんでした。

役員のどなたかに指揮していただいたことと思います。

どんな練習になったでしょうか。

ところで、前回が初合わせだった『GR』。

初回だからなかなかうまくいかないことは多々あります。

何度もやっていくうちにまとまってくることが多いです。

が、今のうちに矯正しておかないと、

できないままになってしまいそうな箇所があります。

それはリハーサル記号「25」ゾーンと「34」ゾーン。

主に金管楽器とスネア・ドラムが1拍を3分割する三連符を演奏する場面で、

木管高音域の楽器は半拍を3分割する三連符を演奏しますが、

後者のリズムが前者につられて、1/3拍を3分割してしまう傾向にあります。

実に演奏しにくいリズムです。

まずはリズムの「理屈」を頭に入れて、

その上でリズムの「感じ方」を体に覚えさせて、

反復練習する。

という過程が必要かと思い、

第1ステップのリズムの「理屈」を説明しようと思って、

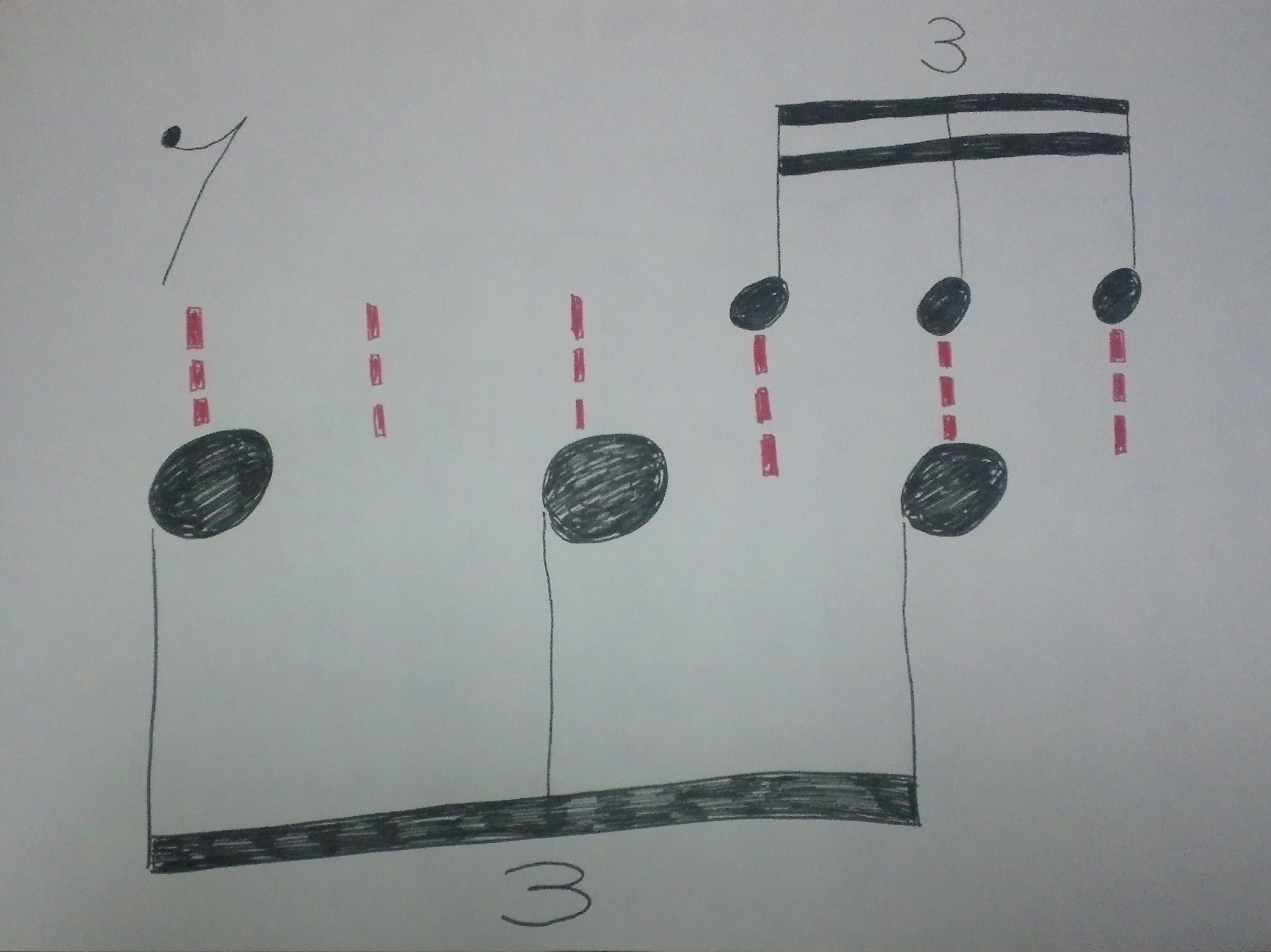

三連符の図を用意していました。

4/4拍子の、1拍だけを抜き出したものです。

図の下半分が、1拍を3分割する三連符。

上半分が、半白を3分割する三連符です。

赤の点線で、リズムの合致するポイントを示しました。

この図を見て、すぐ理解できる人もいれば、

「?」の方もいらっしゃるかなと思います。

じっくり考えると分かってもらえるでしょうか。

下半分の三連符を、六連符にすると分かりやすいんですが、

逆に混乱するかも知れないので、

この場ではやめておきます。

『GR』は演奏時間が20分弱かかりそうな大曲ですので、

暫くは基本練習、コラール練習をしたら、

『GR』にかかりっきりになるかと思います。

( K さんのコラールの新作を、コラール練習とは別に挟み込みたいとも思ってますが)

次回の合奏で、この三連符について、再び解説したいと思います。

(今回は楽員向けオンリーの内容となってしまいましたな)