2012年12月

栗野岳温泉「南洲館」には4つのお風呂があります。

「蒸し風呂」「桜湯」「竹の湯」の3つは建物の外にあり、

残る1つは内風呂です。

まず「蒸し風呂」ですが、

これは90℃のラジウム泉を利用した天然のサウナです。

銭湯などにあるサウナ、

私はあまり好きではないのですが、

ここの「蒸し風呂」はとても好きになりました。

石組みの建屋、

床には木が敷かれ、

木枕も設えてあるのでゴロンと横になることができます。

床が熱すぎると思えば、

水をぶっかけて寝転がります。

ものの数秒で体中から汗が吹き出てきて、

ああ、いい気持ち。

これぞデトックス!

でも、眠ってしまうと危険なので、

5分くらいで出ました。

次に「桜湯」。

これは白濁した硫黄泉です。

弱酸性。

そして「竹の湯」。

明礬緑礬泉という強酸性のお湯で、

灰色の泥のような色をしているので別名「泥湯」。

浴槽の底に手をやると本当に泥が掬えます。

いずれも強烈に個性的で凄い効き目!

3つのお風呂を45分くらいで巡ったのですが、

湯をあがったあと脳の芯のあたりから猛烈な眠気が催してきて、

夕食までの小一時間、

いびきをかいて眠りこけてしまいました。

夕食後には復活し、

またぞろお湯巡りしたんですが…

北は北海道、

南は鹿児島まで、

いろんな温泉と出会ってきましたが、

ここ程いろんな湯が揃っているところはなかったと思います。

凄かったなァ~

※※※

旅の最終日、12/4(火)は、

この旅の最終目的である九州新幹線・山陽新幹線全線制覇を果たす日です。

鹿児島中央から新大阪まで一気に帰ってくるのです。

私たちが乗ったのは、

鹿児島中央11:32発⇒新大阪15:44着の「さくら554号」。

所要時間はたったの4時間12分!

ビール飲んだり、駅弁食べたり、うたた寝しているうちに帰ってきちゃいました。

いや~、早かった!

もう少し旅してたいなァ~

12月3日(月)朝、

壁湯温泉「福元屋」から豊後森駅まで、

宿の五代目となるべく修行中の、四代目の息子さん(24歳)が車で送ってくれました。

ちょいとばかし不安な運転でしたが…

(もちろん、私が運転することを思えば天国の心地です)

豊後森は、蒸気機関車の一大基地・豊後森機関区があった地です。

近代化産業遺産に認定された扇形機関庫や転車台が残っています。

朝日を背にする機関庫、まさしく廃墟と呼ぶにふさわしい佇まい。

時の移ろいを感じずにはいられません。

(ちなみに京都の梅小路蒸気機関車館では、

蒸気機関車を動態保存しているため、

機関庫も転車台も現役です)

豊後森からは特急「ゆふ」に乗り、久留米に戻ります。

途中停車した久大本線・田主丸(たぬしまる)駅の駅舎は、

なんと河童の顔をしていました。

田主丸町は、河童のいる町(?)として知られているんだそうです。

それにしてもビックリしましたな。

久留米からは九州新幹線「さくら」で鹿児島中央に向かいます。

(私の世代にとっては「鹿児島中央」というより

「西鹿児島」といったほうが馴染むんですが…)

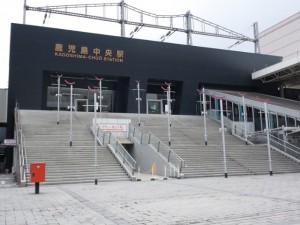

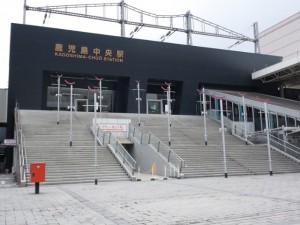

鹿児島中央駅は、黒い壁と金色の駅名板が印象的です。

黒豚とか黒毛和牛とか、やっぱり鹿児島といえば「黒」なんでしょうか?

鹿児島中央からは日豊本線・肥薩線を走る特急「はやとの風」に乗車。

鹿児島中央駅と同じく、黒いボディに金色の車名板が印象的。

でも車内はウッディで落ち着いた雰囲気。

「ゆふいんの森」も「ゆふ」も「はやとの風」も、そして九州新幹線も、

JR九州の特急列車はどれも木を使った、ゆったり感のあるインテリアです。

とっても好きです。

終点の吉松の手前、栗野で下車。

駅前にたった1台停まっていたタクシーに乗り、

栗野岳に登っていってもらいます。

九十九折の道を走ること約15分、

目的地の栗野岳温泉・南洲館に到着しました。

栗野岳の中腹にある一軒宿。

明治維新ののち、

屋号を「南洲」と称した西郷隆盛がここで長逗留して体を癒したことから

「南洲館」と号するようになったそうです。

硫黄の匂いが立ち込めて温泉好きには堪らない!

が、

長くなりましたのでお湯のリポートはまた次回に。

博多に到着した私たちは、

特急「ゆふいんの森」に乗り換えました。

博多から鹿児島本線を走って久留米に至り、

そこからは久大本線で由布院に向かう観光列車です。

グリーンをベースに、ゴールドのラインが入った素敵な車体。

乗降口から階段を二段上がるハイ・デッカーなので見晴らしがよく、

ウッディーな内装は落ち着きを与えてくれます。

ずっと乗ってみたかった憧れの特急でした。

あいにくの曇り空で、

雄大であろう山並みが殆んど見えなかったのですが…

豊後森駅で下車、

そこからタクシーで壁湯(かべゆ)温泉「福元屋」に向かいました。

筑後川の源流、町田川のほとりに佇む一軒宿です。

民芸調の素敵な旅館です。

建物から出て、川沿いにある混浴の露天風呂は、

岩肌をくりぬいたような半洞窟状態で、

壁湯の名の通り、

岩肌からお湯が湧き出しています。

(湧出ポイントを探ってみましたが、私には分かりませんでした…)

おそらくお湯の温度は37度くらいだと思います、

なかなか体が温まりません。

なので長々と浸かっておりましたが、

女性の方はいらっしゃいませんでした。。。

…おっと、本論からはずれました。

長く浸かっても湯から上がってすぐは寒いのです。

「これでは風邪をひいてしまうかな?」

と少し心配になるのですが、

一旦建物の中に戻れば、

実は体がホカホカになっているのが分かります。

温泉パワー、恐るべし!

やっぱりこれでは女性客の方、お風呂に入りにくいですね。

だからだと思うんですが、女性専用風呂が用意してあります。

私はそのことに全く気付かず、

ガラガラッとその戸を開けてしまいました。

すると、浴室から女性の声が!

あっ!間違った!

と一瞬で気付いて出たから良かったものの、

あやうく、

幹事逮捕、全舷途中中止、

ひいては指揮者逮捕でK君にまたもや迷惑をかけてしまうところでした。

ああ、危なかった~

社員旅行の幹事を10年間続けてきました。

10回目の今回は九州へ行ってきました。

またしても脱線しておりますが、

いろいろと見聞を広げることは大切だと思いますので、

ちょいとこのネタでいかせてもらいます。

※※※

馴染みやすいように「社員旅行」という言葉を使っていますが、

実は私の勤め先では、

社員旅行のことを「全舷」と呼びます。

これはそもそも海軍用語でして、

左舷の乗組員も右舷の乗組員も、

全舷側の乗組員が陸に上がって休息することを

「全舷休息」というのだそうです。

軍艦なので「全舷休息」という訳にはいかず、

半数の乗組員は艦内に居残りと言う場合は

「半舷休息」というそうです。

我が社の「全舷」、

全社の「全舷」ではなく、

部署単位の「全舷」です。

また、半数の部員が居残りとなるケースでも、

「半舷」とは呼ばず「全舷」と言い習わされています。

もやはローカル用語といっていいかと思います。

この、我が社の「全舷」、

かつては会社からの補助があったのですが、

それは古き善き時代の話。

現在では一銭も出ません。

なので公的には社員旅行を意味した「全舷」は消滅しているのですが、

完全自腹で「全舷」を続けている部署もあります。

で、私が幹事を続けている「全舷」とは、

10年前は同じ部署だったものの、

今では人事異動で異なる部署に在籍していたり、

定年退職でOBとなっていたりする人たちが、

温泉好きという共通項で繋がって一緒に旅をするという、

「全舷」という名を借りた、

部署の親睦などとは関係ない温泉好きのグループ旅行なのです。

で、毎回毎回どこを旅するか?

メンバーの皆さんに相談することもあるんですが、

殆んど私が行きたいところへ引き摺りまわすことになります。

今回の大目標は、

秘湯を巡ると同時に、

帰路は鹿児島から大阪まで乗り換えなしで新幹線で帰ってくる。

これです!

※※※

12/2(日)、新大阪駅からまずは博多に向けて「のぞみ」で出発です。

と、ここからが本題であるにもかかわらず、

温泉疲れが出てきました。

瞼が重くてしようがないです。

続きは次の機会とさせてください…

約10年前に取り組んだことのあるナンバー、

再び演奏する運びとなりました。

(ちょいとネタばれし過ぎ?)

そもそもがジョン・フィリップ・スーサのマーチ、

『星条旗よ永遠なれ』です。

真島俊夫さんがジャズ・フィールにアレンジされたものです。

そういえば、

アルト・サックスのT.S.さんが、

「こんなん演奏してしもたら、

もともとの『星条旗』が演奏できひんようなるわ!」

言うて恐れていはったのを、

トランペットのM.Y.氏が

「もう『星条旗』演奏することなんてないし、

心配せんでええねん!」

言うてはったのを思い出しますな。

そういえば、あれから、

普通に『星条旗』やったことないよなァ~

いくらジャジーに書いておられても、

もともとの『星条旗』のイメージが強すぎて、

なかなかスウィングするのは難しい。

11/30(金)の合奏では、

四分音符は崩さずに、

それより短い(細かい)音符を崩してみましょう、

という解釈で合奏してみました。

ちょいと馴染みにくかったかも知れませんが、

いい感じになったと思いますよ。

ところで、

「スーザ」ではなく、

「スーサ」と私が書いているのにお気付きでしたか?

とある研究家の言によると、

彼自身は「スーサ」と発音していたらしいのです。

どちらとすべきか判断は難しいところですが、

本人の弁といわれるものを採ろうかと思って「スーサ」と書いております。

新しい記事 »