2015年11月

達成感2015年11月29日

とっても月が綺麗だった11月27日(金)は …

ピッコロ × 1

フルート × 3

B♭クラリネット × 4

アルト・サックス × 1

テナー・サックス × 1

トランペット × 5

ホルン × 5

トロンボーン × 3

テューバ × 1

パーカッション × 3

ピアノ × 1

そして私の計29人で合奏を行いました。

なぜかこのところ29人ということが多い気がします。

さて、今回は『序曲1812年』から一旦離れ、『マードックからの最後の手紙』に着手しました。

美しいメロディ・メーカー、樽屋雅徳さんの吹奏楽オリジナル作品。

先週まで出番の少なかった人も、今週はたっぷり出番があった筈。

週に一回の短時間の集合時間しかない一般バンドにとり、メンバー一人一人に達成感を味わってもらえるかどうかというのは重要なテーマだと思うのですが、『序曲1812年』でそれができるようになるのはもっと先のことになると思うのです。

時間をかけざるを得ない難しい箇所に出番の偏りが大きく、その難所をすんなり通過して一人一人に「 “ 演奏したゾ ” 感」を掴んでもらえるような合奏になるまで、まだまだ時間がかかるでしょうから。

その点、『マードック』は有難い。

決して簡単な訳じゃありませんが、『1812年』よりは明らかに合奏が進めやすいからです。

運営と選曲の両立というのはとても難しいですな。

映画を観ている最中に隣近所でヒソヒソ話されて気になったという経験がないでしょうか。

もちろん、大声でしゃべられるのはかないません。

当然です。

が、小声っていうのも集中力が切れて嫌なものです。

職場でシニア・スタッフに働き始めてもらってから一年。

もともとは今の部署にいた方ですが、長年、事業畑で働いてこられた方です。

定年退職後に元の職場に戻ってきた形ですが、十数年の間でシステムが大きく変わり、仕事に慣れていただくのにかなり苦労されたことと思います。

そのシニア・スタッフの先輩は、デスクに置いた小さなスピーカーから音楽を流しながら仕事をされます。

うす~い音量なので、通常は殆ど気になりません。

なぜか急に職場が静寂に包まれることがあります。

合奏前の自由時間に、突然、誰も音を出さない瞬間が訪れるように。

そうすると気になって気になってしようがないのです。

耳が音楽を求めているからでしょうか。

「 世界野球プレミア12 」 の準備でヘトヘトになっていたある日のこと。

仕事が一段落して一息ついたとき、先輩のデスクから、期せずしてヴィヴァルディの『四季』が聴こえてきました。

張り詰めていた気持ちがすーっと緩みました。

ありきたりですが、音楽の力を感じた瞬間でした。

基礎2015年11月22日

11月20日(金)は …

フルート × 3

B♭クラリネット × 5

ソプラノ・サックス × 1

アルト・サックス × 1

バリトン・サックス × 1

コルネット × 1

トランペット × 2

ホルン × 6(全員集合!)

トロンボーン × 3

ユーフォニアム × 1

テューバ × 1

パーカッション × 3

そして私の計29人で合奏を行いました。

『序曲1812年』の “ 難所 ” を越えて終止線に到達することができれば、一旦締めくくろうと思っていました。

そのためには、あと数週間かかるだろうと計算していたのですが、ナント、この日に到達しました。

ですので、11月27日からは新譜に取り掛かることにしましょう。

※※※

あまり個人を褒めると、褒められなかった人は気ぃ悪いかも知れません。

が、とても素晴らしかったので、黙っていることができません。

2nd. B♭クラリネットを担当する Y.S.(旧姓で書くと G.S. )さん、よく頑張りました。

音がしっかり当たっていたし、何より、クラリネットの音色が良くなりました。

しっかり準備して合奏に臨んでくれたのがよく分かりました。

ありがとう。

※※※

『序曲1812年』は聴くには心地よいですな。

楽曲の主題もナポレオン率いるフランス軍に対する帝政ロシアの勝利、と実に分かりやすい。

(フランスでこの曲は演奏されないそうです。今でもでしょうか?)

が、演奏するのは大変。

調が難しく、臨時記号も頻発するので、まずは音を当てることが困難。

ただし、落ち着いてよく読んでみると、基本となる調があり、臨時記号を付すことで「一時的に違う調」に移行する。

その「一時的に違う調」はどこからどこまでなのかを解読すると、困難さは少し減るのでは。

あとは普段からやっている12音階のどれかを当て嵌めれば何とかなる筈です。

音階的な音の移り変わりに加え、音の跳躍もかなり難しい。

が、これも基本となる調の中での飛び方なのか、「一時的に違う調」の中での飛び方なのか、よく読めば見えてきます。

12調の分散和音も重要です。

管弦楽からの編曲で、しかも19世紀の音楽ということで、出番の多い少ないが極端に分かれます。

じゃあ、出番の少ない人の重要度が低いかというと、そんなことは全くありません。

重要な一発のために延々と待つのも仕事。

ただ、私たちはこの手の曲に慣れていないのです。

それでも、集中力を切らさずスタンバイするという練習もしておかなくてはなりません。

間違いなく、本番の舞台上で「待つ」、という場面に遭遇しますから。

なんだか、『序曲1812年』に、演奏者としての基礎を大切にするよう教えられているような気がします。

11月13日(金)は…

フルート × 4

B♭クラリネット × 5

アルト・サックス × 1

テナー・サックス × 1

バリトン・サックス × 1

トランペット × 3

ホルン × 5

トロンボーン × 3

テューバ × 1

パーカッション × 3

そして私の計28人で合奏を行いました。

また、クラリネットとアルト・サックスの見学の方お一人ずつにも加わっていただきました。

今回も『序曲1812年』の合奏がメイン。

4/4拍子ですが、4分音符ではなく8分音符を基準とし、テンポも徹底的に落っことしました。

4分音符=120という設定だと、4分音符が1分間に120個あるというテンポとなります。

4分音符の発音時間は0.5秒。

8分音符の発音時間は0.25秒。

16分音符の発音時間は0.125秒。

16分音符の細かい動きがある『序曲1812年』では、何をやっているのか分からなくなるくらいの短時間です。

これを8分音符=60という設定にすると、

8分音符の発音時間は1秒。

16分音符の発音時間は0.5秒。

これだけあれば訳が分からないということがかなり減らすことができると思います。

ゆっくり過ぎて、テンポ感が掴み辛いとは思いますが、今はそんなことより音の高い低い、音の当たりに気を付けないと、おそらく空中分解の危機にあると感じています。

私は楽団が一足飛びに上手くなるマジックなど持ち合わせていませんので、泥臭い練習方法しか思いつきません。

中16日2015年11月17日

ピッチャーの登板間隔ではありません。

10月末に『岸辺の旅』を観て以来、『サヨナラの代わりに』を観るまでの間隔です。

ここ数年の私の感覚からすると、これは空き過ぎです。

ピッチャーに例えるなら、肩が軽くなり過ぎです。

旅にも出ました。

でも、たったの三日です。

影響が大きかったのは「世界野球プレミア12」の準備と、『序曲1812年』の楽譜修正作業で目を酷使したことだと思います。

眼精疲労が酷過ぎて、どうしようもなかったのです。

意を決して MOVIX 京都に出掛けました。

たまには映画を観てリフレッシュしないと心身ともに持ちそうもなかったので。

選んだのが『サヨナラの代わりに』。

クリント・イーストウッド監督作『ミリオンダラー・ベイビー』に主演しオスカーを獲得した、ヒラリー・スワンク主演の最新作。

ALS を患った彼女と、破天荒な生き方をしてきたエミー・ロッサムが出会い …

ホント、観てよかった。

『最高のふたり』のようで、また、それとは違ったカタルシスがありました。

こうして久しぶりに映画を観ると、やっぱり映画を観ることによって得られる「達成感」が忘れられなくなるのです。

日勤の帰り、今度は京都シネマで『エール!』を観ました。

音楽に絡む映画なんですが、造りがちょいと散漫で …

でも、本質的なところを突いてくるなと思いました。

やはり、定期的に通うことは大切ですな。

琴奨菊2015年11月16日

私は琴風(現・尾車親方)が大好きでした。

押し相撲で大関に登り詰めたかと思えば、怪我で十両よりもっと下まで落ちる。

でも、また這い上がってくる。

けれど、また怪我で落ちる。

やっぱり這い上がってくる。

何度も何度も。

小・中学校の頃、彼のそんな姿に胸を打たれました。

今、九州場所が開かれています。

地元・福岡出身の琴奨菊が、7勝1敗と快進撃を続けています。

旅の初日、糸魚川の宿で、何気なく大相撲を観ていました。

たまたま、琴奨菊の取り組みでした。

太鼓腹を相手に引っ付けて、がぶる、がぶる、がぶる!

外国人力士の巨体を土俵際まで追い込むんだけれども、なかなか土俵を割ることはできない。

そこで、琴奨菊は … 引くんじゃないですよ、今度は投げ飛ばすんです!

カッコいい!

私、一瞬にして琴奨菊の大ファンになってしまいました。

太鼓腹バンザイ!

「琴」の字をもらってるから、てっきり尾車部屋かと思っていたら、佐渡ヶ嶽部屋でした。

不勉強で失礼しました。

旅の続き。

霧に包まれた笹倉温泉から糸魚川駅に向かううちに、だんだん霧が晴れてきました。

というより、雲の中から下界へ降りていくような感じでした。

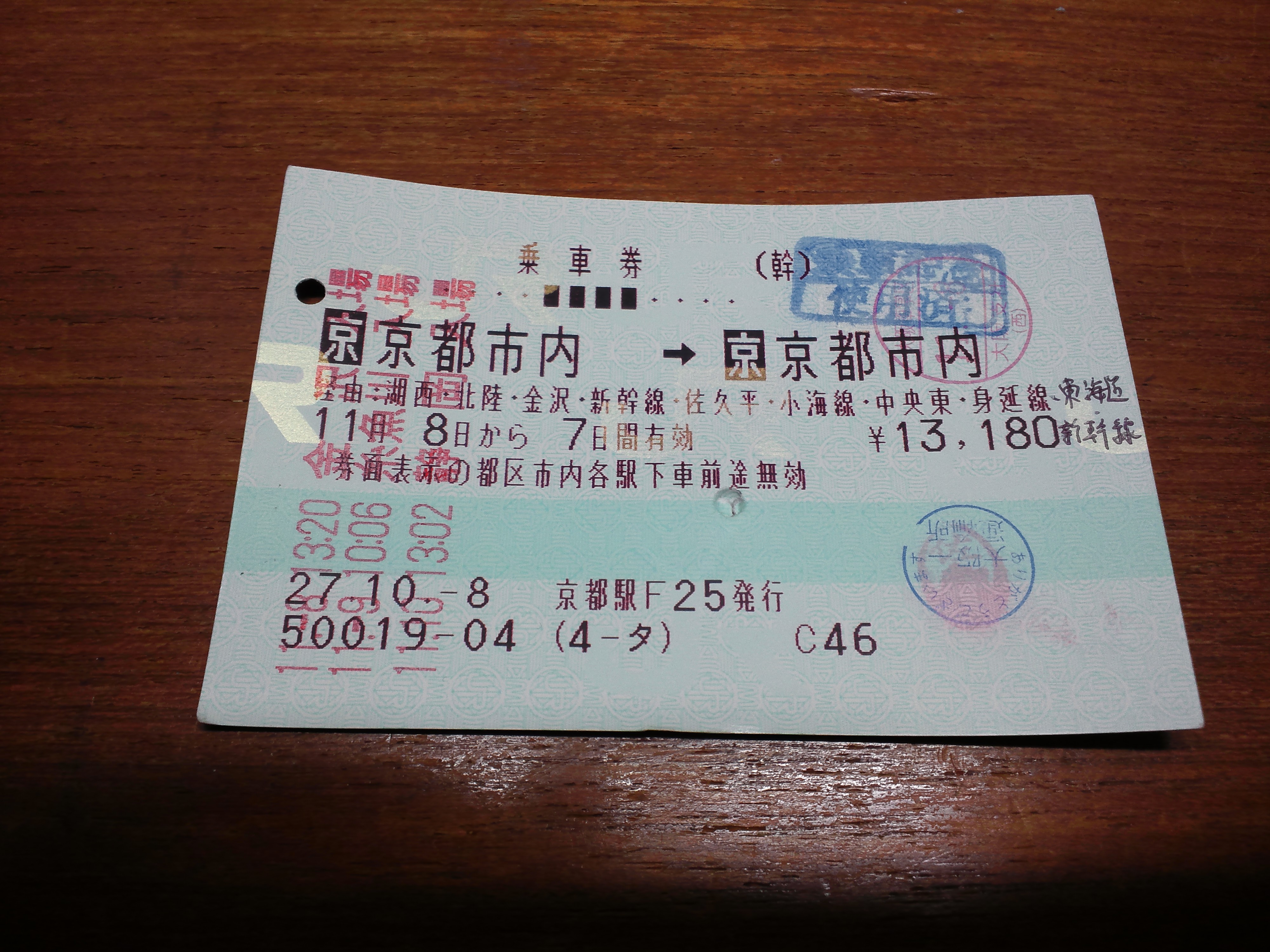

糸魚川から再び北陸新幹線に乗車。

糸魚川 ⇒ 上越妙高 ⇒ 飯山 ⇒ 長野 ⇒ 上田 ⇒ 佐久平 で下車。

ここで最新式の新幹線から一転、ローカル色の濃い小海線に乗り換えます。

もう何年くらい前になるでしょうか。

『高原へいらっしゃい』というテレビドラマがありました。

舞台は八ケ岳の麓で、小海線がしょっちゅう映っていました。

それ以来、憧れの路線だったのです。

線名となっている、ほぼ中間の小海駅までは割とよくある郊外型路線の雰囲気。

が、小海駅を越えると、一気に高原列車の風情が漂い始めます。

信濃川上駅(国際宇宙ステーションにいる油井さんの出身地)から先は勾配もきつくなり、白樺と牧場が繰り返される風景に。

そして日本の鉄道駅最高所である野辺山に着きます。

ここから一気に下っていく感じ。

小淵沢で下車し、富士見高原リゾートに宿泊。

しかし、名前とは裏腹に富士山を望むことはできず。

というか、ここでも霧に包まれました。

トホホ …

翌日は中央本線の特急「あずさ」で甲府へ。

甲府からは身延線の特急「ワイドビューふじかわ」で静岡に出ました。

結果、糸魚川と静岡を結ぶ旅は、思いがけずフォッサマグナを旅するルートとなりました。

※※※

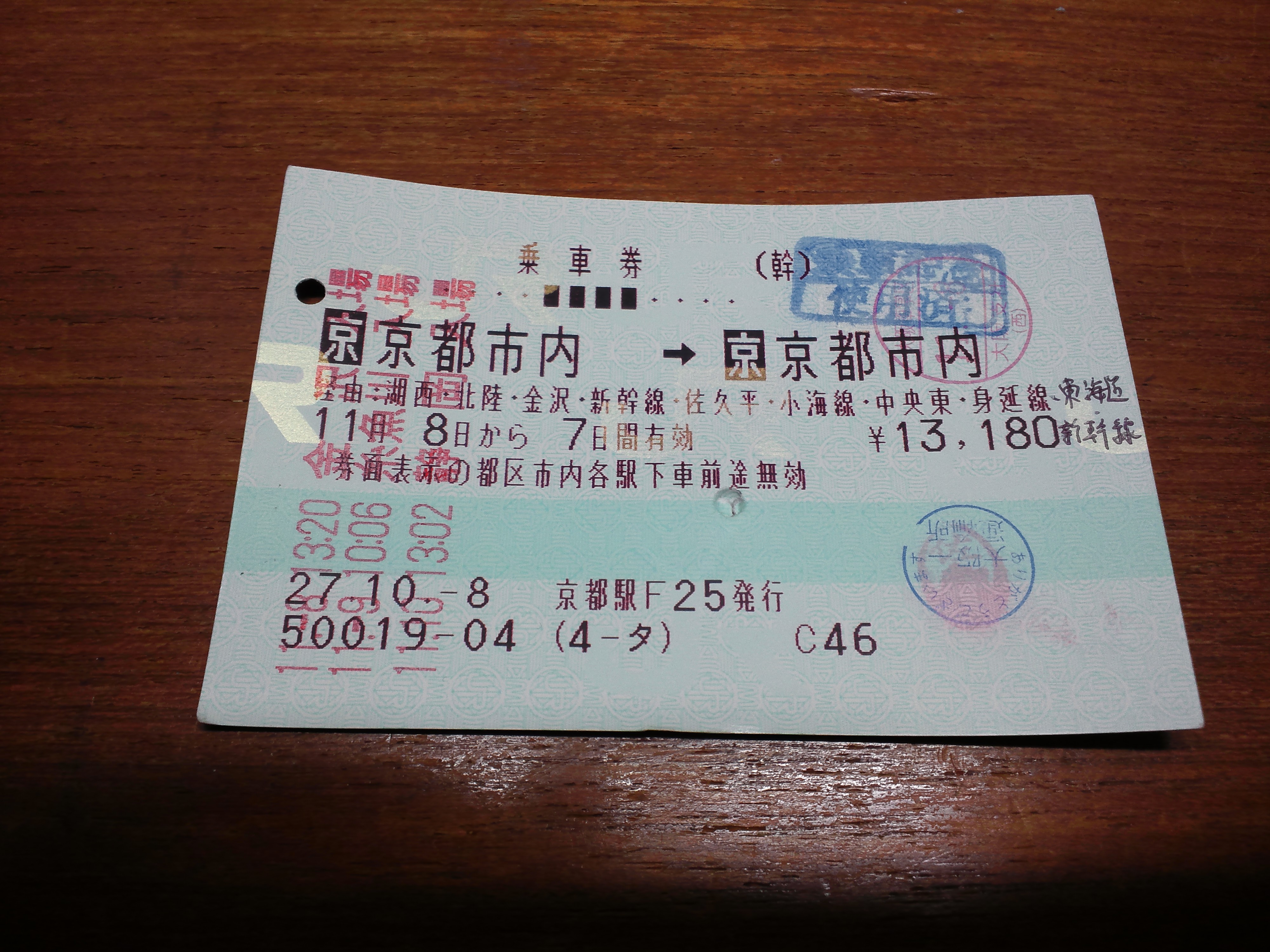

さて、京都を出発し京都に戻ってくるルート、これまた思いがけず、こんな乗車券での旅だったのです。

音楽活動では『序曲1812年』の準備、仕事では「世界野球プレミア12」の準備や年末年始の勤務体制固めでてんやわんやの中、職場の OB の O 田さん(読み方そのまま)、やはり OB の M 田さん、職場で隣のデスクに座っている Y 田さん、そして私の4人で、ちょいと北陸へ出掛けてきました。

北陸新幹線に乗って新潟の温泉に行こう、というのがテーマです。

まずはサンダーバードの終点・金沢へ。

富山じゃなくて金沢が終点っていうのはちょっと不思議な感じです。

そして、金沢発・東京行きの北陸新幹線「はくたか号」に乗り込みました。

入口に立つ女性の後姿がお分かりでしょうか。

旅客機ならばキャビン・アテンダントに当たる人です(新幹線の場合、何て言うのでしょうか?)

そう、私たちが乗ったのは、12号車のグランクラスなのです。

乗車日一ヶ月前の発売直後にみどりの窓口へ切符を買いに行ったのですが、18席しかないグランクラスの殆どの席は埋まっており、4人別々の席に着くこととなりました。

発車直後、CA さんが持ってきてくれたのは、紙じゃなくて布のおしぼり。

そして飲み物と食べ物のメニューを見せてくれるのです。

が、値段が載ってない … ってことは、飲み放題・食べ放題ってこと?!

飛行機のファーストクラスと同じ扱いなの?!

そんなことは知らない私たちはサンダーバードで駅弁(昼食)を食べていました。

なのでビールとおつまみだけ頼みました。

グランクラス、実に快適です。

高いお金を払っただけのことはあります。

いい経験でした。

だけど、これが最初で最後でしょうな。

金沢 ⇒ 新高岡 ⇒ 富山 ⇒ 黒部宇奈月温泉 と各駅停車で進み、目的地の糸魚川まで約50分。

速い!

ずっと山奥に入っていったところに、目的地の笹倉温泉龍雲荘が佇みます。

傘をさすことはなかったけれども、深い霧に包まれました。

フォッサマグナから湧く温泉は極上でした。

私にとっては、これこそグランクラスでした。

(うまいこと言った!)

11月6日(金)は、

フルート × 2

B♭クラリネット × 7

アルト・サックス × 1

テナー・サックス × 1

バリトン・サックス × 1

トランペット × 4

ホルン × 5

トロンボーン × 3

テューバ × 1

パーカッション × 3

そして私の計29人で合奏を行いました。

さらにアルト・サックスの見学の方お一人にも参加していただきました。

この日は、テューバ奏者、前団長、現在も練習指揮者(僕は副指揮者と思っています)で、作・編曲家(お勤めは某大学職員)のK藤さんの新作『コラール・ソノラメンテ(響き渡るコラール)』の初合奏でした。

8月末だったか9月初旬だったかに、まずは出来上がったスコアを受け取りました。

『序曲1812年』と、10月の大住中学校さんでのミニ・コンサートの準備と並行して、譜読みしていきました。

難儀している『序曲1812年』とは大違いで、記譜ミスは一箇所しかありませんでした。

私がK藤さんにお願いした手直しは …

(1)音域

コラールを練習に組み込むようにしたのは、いろんな調の、いろんな和音感覚に慣れるため。

また、基礎合奏後、いきなり楽曲合奏ではなく、一旦コラールを挟んだほうがスムーズに進むので。

さらに、基礎合奏をする時間がない時でも、コラールで楽曲合奏前の息を合わせるため。

となると、各楽器にとって音が高すぎたり低すぎたりしない方がスムーズなのです。

オーボエで気になる低さの音があったので、それをオクターヴ上げてもらいました。

(2)出番

作曲家としては、「この場面は、このくらいの音の薄さで … 」という想いがあり、休んでいる楽器が多いという箇所もあるかと思います。

が、「練習」の音頭取りをしている指揮者としては、出来るだけ出番を多くしてほしいと要望しました。

オーボエ、トランペット、ホルン、トロンボーン、ユーフォニアム、グロッケンシュピールの音符が増量されました。

(3)和音

K藤さんが書いてくれたコラールは、これで5曲目。

B♭からスタートし、E♭、A♭、D♭ときて、『コラール・ソノラメンテ』は in G♭(変ト長調)。

全12調のコラールをお願いしているので、あと7曲作ってもらう手筈です、何年かかろうとも。

5曲目である『ソノラメンテ』は中間地点ではありませんが、in C(ハ長調)から数えれば中間点。

というのは、ピアノと同じ C 管にとっては、調号の♭が6つ付く調。

イコール、♯に置き換えても調号が6つ。

基音となるソ♭ = ファ♯で、in G♭だと♭6個だし、in F♯だと♯6個なのです。

「コラールは、まだまだ続くよ」という想いを込めて、最終小節の和音を、「終わったのかな、あれ? それとも終わってないのかな」という響きにされました。

具体的には半音当たる音を書いてはるのですが、割と低い音域でぶつかっていました。

大雑把にいって、ヘ音記号の音域では、音の間隔を広くとった方が、よい響きとなります。

「ド・ミ・ソ」という和音でも、「ミ」を書くことはあまりありません。

(特に効果を狙って書いてあることもありますが。最低音(根音)が「ミ」というケースも)

『ソノラメンテ』では、最初、ヘ音記号の音域で「ファ♯」と「ソ」が当たっていました。

なので、この音域では「ファ♯」のみを鳴らし、「ソ」はオクターヴ上げることを提案しました。

アルト・クラリネット、4th.ホルン、2nd.トロンボーンの音は、この曲の締めくくりを実に印象的にしてくれます。

※※※

♭が沢山付くと、何だか曲調も難解なのでは … いえいえ、そんなことはありません。

「ソ」⇒「ミ」⇒「レ」と心地よく音が重なってスタートします。

皆さん、しっかり譜読みをしてきてくれたようで、難しい調でありながら、美しい響きで進んでいきました。

でも、そろそろ半音間違いが起こりそうやな、と思っていたらその通りになってしまいました。

実音 C♭ が鳴らなければならないところ、C♮ を鳴らした人がいて、響きがグチャッとなりました。

これはこれで、いい注意喚起になりました。

in G♭ では、C には♭が必要なことが実感できました。

大切なのはミスを繰り返さないことですな。

途中、短調になる辺り、また最終小節の和音に向かっていくところのベース・ラインが特徴的。

言葉にすると「不穏な感じ」と言えばいいのでしょうか。

が、残念ながら、作曲者でありテューバ奏者でもあるK藤さんは『ソノラメンテ』の合奏に間に合わず、他の低音楽器奏者もまだ来ることができない時間帯だったため、低音が全くありませんでした。

特に最終小節の和音への「繫ぎ役」が低音楽器なので、ラストの響きが唐突な感じになりました。

おそらく、プレイヤーの皆さんにとったら「不安」だったでしょう。

次回期待です。

団員募集2015年11月6日

せせらぎでは、どの楽器も楽団員を募集しております。

楽団員が足りていると思われるパートがあったとします。

が、ある依頼演奏の場ではメンバーが足りずに困るという場面も、実際に経験しています。

ということがないように、必ずバックアップがとれるような態勢でいるべきだろうと思います。

極端な話、楽団員が50人で、そのうちテューバが40人という態勢でも構わないと思うのです。

« 古い記事