2016年05月

5月13日(金)は …

フルート × 2

オーボエ × 1(エキストラ)

バスーン × 1(エキストラ)

B♭クラリネット × 9

アルト・サックス × 4(見学の方1名含む)

テナー・サックス × 1

トランペット × 4

ホルン × 3

トロンボーン × 2

ユーフォニアム × 2(本日入団の方1名含む)

テューバ × 1

パーカッション × 2(エキストラ1名含む)

そして私の計33人で合奏しました。

エキストラの方が参加してくれて、

これまでの合奏で聴くことができなかった音を実際に耳にすることができるようになりました。

例えば、『序曲1812年』のオーボエ・ソロや、バスーン・ソロ。

エキストラ出演してくれる方が見つからなかったり、新しく入団される方がいなかったら、

どなたかに違う楽器でカバーしてもらわなければなりません。

誰に頼むのがいいか悩み続けていました。

ホントに有難い。

ソロでなくても、オーボエやバスーンがいてくれないと、

和音構成上、重要な音が欠けてしまうことがあります。

これも『序曲1812年』を例にしますと、セカンド・オーボエの音がないと締まらない箇所があります。

オーボエのエキストラを頼むにしても、新入団員を待つにしてもおそらく一人だと予想できます。

そうなると当然ファースト・オーボエのパートを弾いてもらうことになります。

ファースト・パートが休みならば一時的にセカンド・パートを弾いてもらうこともできますが、

上述の箇所にはファーストとしての音符があるのです。

そんな訳で、実は、

フルート・パートの中からどなたかにセカンド・オーボエのパートを一時的に弾いてもらうよう、

かなり早い時期にお願いしました。

書き出せばキリがないくらい、音の遣り繰りをしています。

テューバの K さんには、あちらこちらの低音パートのカバーをお願いしたおしてます。

中音域で困ったらテナー・サックスの Y さんにも頼みまくります。

ホルンの Y さんには、確か真島俊夫さんの曲で、アルト・クラリネットの音を弾いてもらったことも。

トランペットのハイ B ♭をやめて、B♭クラリネット全員でハイ B ♭を弾いてもらったのは、

確か『サウンド・オブ・ミュージック』のラスト・ノートだった筈。

私からお願いすることが多いですが、奏者の皆さんからの意見で遣り繰りすることもあります。

明日5月15日(日)は、久しぶりの1日練習。

また新たな遣り繰りが発生するかも知れません。

冨田勲さんがお亡くなりになるより前に、真島俊夫さんがお亡くなりになっていました。

東京佼成ウインドオーケストラ( TKWO )のホームページで知りました。

ご冥福をお祈りいたします。

※※※

独自のサウンドを作り出す方だったと思います。

つい先日、ニュー・サウンズ・イン・ブラス( NSB )’87で T-スクエアの『宝島』を聴いたところですが、

ただでさえ新しいサウンドを追求する NSB にあって、当時の最先端を行ってる感じがしました。

『チュニジアの夜』も素敵です。

でも、個人的な好みでは、NSB では『ユーミン・ポートレート』が一番かな。

吹奏楽コンクールの課題曲も何曲か書かれました。

『波の見える風景』『コーラル・ブルー』、いいですねぇ~

TKWO 委嘱作品『三つのジャポニスム』は、世界初演を聴きました。

2001年4月27日、TKWO 第68回定期演奏会、東京文化会館。

指揮はダグラス・ボストック。

独自のカラーを活かしつつ、新しい挑戦をしていらっしゃるように感じました。

『三日月に架かるヤコブのはしご』をせせらぎで演奏することになったのは、

今から約20年くらい前だったでしょうか。

当時はまだ出版社から出ていなくて、真島さんが経営する「アトリエ M 」から直接購入したのでした。

音源は TKWO の録音が CD 化されていました。

が、楽譜と食い違う音が沢山聴こえてくるのです。

どっちが正しいのかな?

作曲者自身から買った楽譜が間違っている筈がないし、

かと言って TKWO の音が違うっていうのもなさそうやし …

(録音時にハズした!というレベルじゃないのです)

思い切って電話で尋ねたところ、私たちが受け取った楽譜は、

修正前か、修正途中のバージョンだったそうです。

長閑ですな~

それから FAX を遣り取りして(メールじゃない!)一つ一つ音符を直していったのは、

今となってはいい思い出です。

もう新しい真島サウンドは生み出されないんですね。

寂しいです。

作曲家・冨田勲さんがお亡くなりになりました。

ご冥福をお祈りいたします。

※※※

仕事の関係で、数年前に一度だけお会いしたことがあります。

確か音響学会の集まりで、冨田勲さんが講師に来られたのです。

私は会員ではありませんが、会員である職場の上司に誘われて参加しました。

実験的な作品を聴かせてもらいながら、

部屋の四隅に置かれたスピーカーが作り出す音響空間を楽しみつつ、

冨田勲さんの楽しいお話に時が経つのを忘れました。

失礼ながら、気さくなおっちゃん、という感じでした。

※※※

やはり、シンセサイザーを用いた音楽が印象的です。

ホルストの『組曲 “ 惑星 ” 』をシンセサイザーで表現したアルバムが最初だったでしょうか。

何度も聴いたものです。

が、私にとっては、アコースティックな管弦楽作品のほうが印象に残っています。

例えば、NHK の『新日本紀行』のテーマ。

その哀愁を帯びた旋律は、日本人の琴線に触れるのではないでしょうか。

大河ドラマ『徳川家康』のテーマ音楽は、スケールの大きさを感じました。

手塚治虫のアニメ『ジャングル大帝』の音楽も雄大でした。

円谷プロの特撮ドラマ『マイティ・ジャック』も、大海原が目に浮かぶような雄大さ。

きっと、冨田勲さんの人物としてのスケールがでかかったんでしょうね。

テンポ設定にはいつも頭を悩ませます。

特にテンポの速い場合です。

指定されたテンポまでアップさせると、確かにそれなりの雰囲気は出ます。

が、技術的には追いつかなくてボロボロになることもあります。

テンポを上げることばかりに気をとられて、音楽の内容追求が疎かになることも。

テンポが遅くても、それなりの面白さはあります。

かと言って、あまりに遅いとノリが悪くなるし …

きっと、ギリギリまで悩むことになるのでしょう。

5月6日(金)は、

フルート × 4(見学1名含む)

バスーン × 1(エキストラ)

B♭クラリネット × 6

バス・クラリネット × 1

アルト・サックス × 3(見学1名含む)

テナー・サックス × 1

トランペット × 5(見学1名含む)

ホルン × 3

トロンボーン × 4

ユーフォニアム × 2(見学1名含む)

テューバ × 2

パーカッション × 3(エキストラ1名含む)

そして私の計36人で合奏を行いました。

ありがたいことに、最近、見学の方に大勢来ていただいております。

この日も、ご覧の通り、4人の方々に楽器演奏をしながら見学していただきました。

本当に「見る」だけなら、合奏に参加せずに「見て」いただいておけばいいのですが、

今後、入団して、一緒にやっていくのかどうかを試すためには、

見学の方にとっても、私たちにとっても、演奏しながらのほうが把握しやすいのです。

冬の間は、どなたも見学に来られないという日々が続いたと思います。

それが春になって増えてきました。

やはり、卒業・進学・就職といった人生の岐路の時期だからでしょう。

吹奏楽活動を続けようと、いろんな楽団を見て回る方々が多いのだと思われます。

どんどん覗きに来てください。

スタジオが人で溢れかえっている!という嬉しい悲鳴をあげることができると、嬉しいです。

『ニュー・サウンズ・イン・ブラス( NSB )ベスト・セレクション』を聴いていました。

8曲目、『ディズニー・メドレー』になりました。

ディズニー絡みの NSB 、これまで何曲も作られてきました。

おそらく、その第1弾だと思います。

いや~、懐かしい!

『ミッキー・マウス・マーチ』から始まり、『小さな世界』『ハイホー』と続きます。

メドレーの6曲目が『口笛吹いて働こう』。

ジャズに編曲してあります。

が、ハネてないのです!

そうか、ミシェル・ルグランの『キャラバンの到着』と同じフィーリングなのか!

今頃気付きました。。。

オランダ・アムステルダムのホール、コンセルトヘボウを本拠地とする、

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団。

私は、アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団という名前で覚えていました。

事実、自宅にあるホルスト作曲『組曲 “ 惑星 ” 』の CD に、

アムステルダム・コンセルトヘボウ管弦楽団と書いてあります。

指揮はサー・ネヴィル・マリナー。

1977年の録音です。

が、創立100周年である1988年に、正式に「ロイヤル」の称号が与えられたそうです。

28年も前に名前が変わっているのに気付かないなんて、私はなんて阿呆なんでしょう …

2013年に、創立125周年を記念するワールド・ツアーが行われました。

それをドキュメンタリーで追いかけた映画が

『ロイヤル・コンセルトヘボウ オーケストラがやって来る』。

実に久しぶりに、京都みなみ会館へ観に行きました。

ドキュメンタリーなんだけど、スピリチュアルな映画だなと感じました。

音楽の力なんでしょうか。

それにしても、最近、霊的な映画によく接しているように思います。

音楽も映画もやめられないのは、

目に見えない、科学では説明のつかない霊力に引き寄せられているからなのでしょうか。

この映画を観たあと、久しぶりに、東寺と母校を訪ねたくなりました。

京都みなみ会館のすぐ近くなのです。

やはり、引き寄せられたのかも知れません。

かつてグラウンドのあった場所に綺麗な校舎が建ち、

校舎があった場所がグラウンドになっていました。

これが20年という歳月の流れか。

私たちが汗を流した吹奏楽部の部室は跡形もありません。

今はどこで練習しているのでしょうか。

JEUGIA 三条本店へ赴き、せせらぎコンサートのフライヤーを置いていただいた後、

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の CD を1枚買い求めました。

映画でも話題になった、ブルックナーの『交響曲第7番』です。

指揮はベルナルト・ハイティンク。

1978年、コンセルトヘボウでの録音です。

ブルックナーの音楽、断片的には聴いたことがあるかも知れません。

が、腰を据えて聴くのは初めてです。

恥ずかしい限りです。

隣に熟年のご夫妻が座っておられました。

終映後、エンド・クレジットの途中で席を立つ際、奥さんがボソッと一言、

「よ~分からへんかったわ~」

なるほど、そういう感想を持つ方もおられるでしょう。

確かに、「分かり」やすい映画ではありません。

が、「感じる」何かがあると思うのです。

霊的な感じ、私は好きです。

霊的な感じというと、『レヴェナント 蘇えりし者』でも感じました。

が、『追憶の森』の方がより一層、霊的だと思いました。

日本の、青木ヶ原の樹海が舞台だからかも知れません。

主演のマシュー・マコノヒーが実に深い演技をしておられます。

私がこれまでに観た映画のうち、

ベスト1か2にランク(やっぱり、誰にも選んでくれと頼まれてないが)される『コンタクト』。

この映画でマシュー・マコノヒーを初めて観ました。

『ダラス・バイヤーズクラブ』は物凄かった!

『インターステラー』でもいい味出してた。

が、『追憶の森』がベストなのではないでしょうか。

もちろん、ナオミ・ワッツも、世界の渡辺 謙もいいのですが、

何といってもマシュー・マコノヒーでしょうな。

窓口でチケットを買おうとしたら、開映2時間前にもかかわらず、

真ん中より後ろで空いている席は2つだけ。

最後列の真ん中近くがウソのようにスポッと1つ空いていたので、そこを抑えました。

最終的に、ほぼ満席。

終映後にパンフレットを観るまで気が付いていなかったのですが、

この『スポットライト 世紀のスクープ』、

今年のアカデミー賞の作品賞と脚本賞を受賞しているんですね。

レオナルド・ディカプリオ主演、アレハンドロ・G.イニャリトゥ監督の『レヴェナント 蘇えりし者』で、

レオさま悲願の主演男優賞受賞、イニャリトゥ監督の2年連続監督賞受賞ばかりが話題になって、

肝心の作品賞のことが全く頭にありませんでした。

そうですか、『スポットライト 世紀のスクープ』が作品賞と脚本賞ですか。

ふむふむ、納得です。

満席だったのも納得。

『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』主演のマイケル・キートン。

『はじまりのうた』主演のマーク・ラファロ。

『アバウト・タイム~愛おしい時間について~』主演のレイチェル・マクアダムス。

まあ、よくこれだけ凄い俳優さんたちばかり集めたもんやなぁ~

まずはそんなことに感心しながら鑑賞スタート。

何せ、アカデミー賞受賞のことが頭にないのですから。

マイケル・キートンが、2年連続でアカデミー賞受賞映画に出ていることにも気づいていません。

観進んでいくうち、「これは凄いぞ」と思い始めます。

新聞社が徹底取材によって記事を送り出すまでを描いているのですが、

よくありそうな「派手さ」が感じられないのです。

どちらかと言うと、淡々と物事が進んでいきます。

どんな仕事でもそうだと思うのですが、

日頃の仕事というのは地味で地道な作業の積み重ねだと思うのです。

描き方に好感が持てました。

監督はトム・マッカーシー。

この人の映画、きっと観たことあるな、と思いながらパンフレットを繰っていると、

『靴職人と魔法のミシン』の監督だということが分かりました。

私が昨年のベスト3に選んだ(誰にも頼まれてないが)映画です。

ふむふむ、納得です。

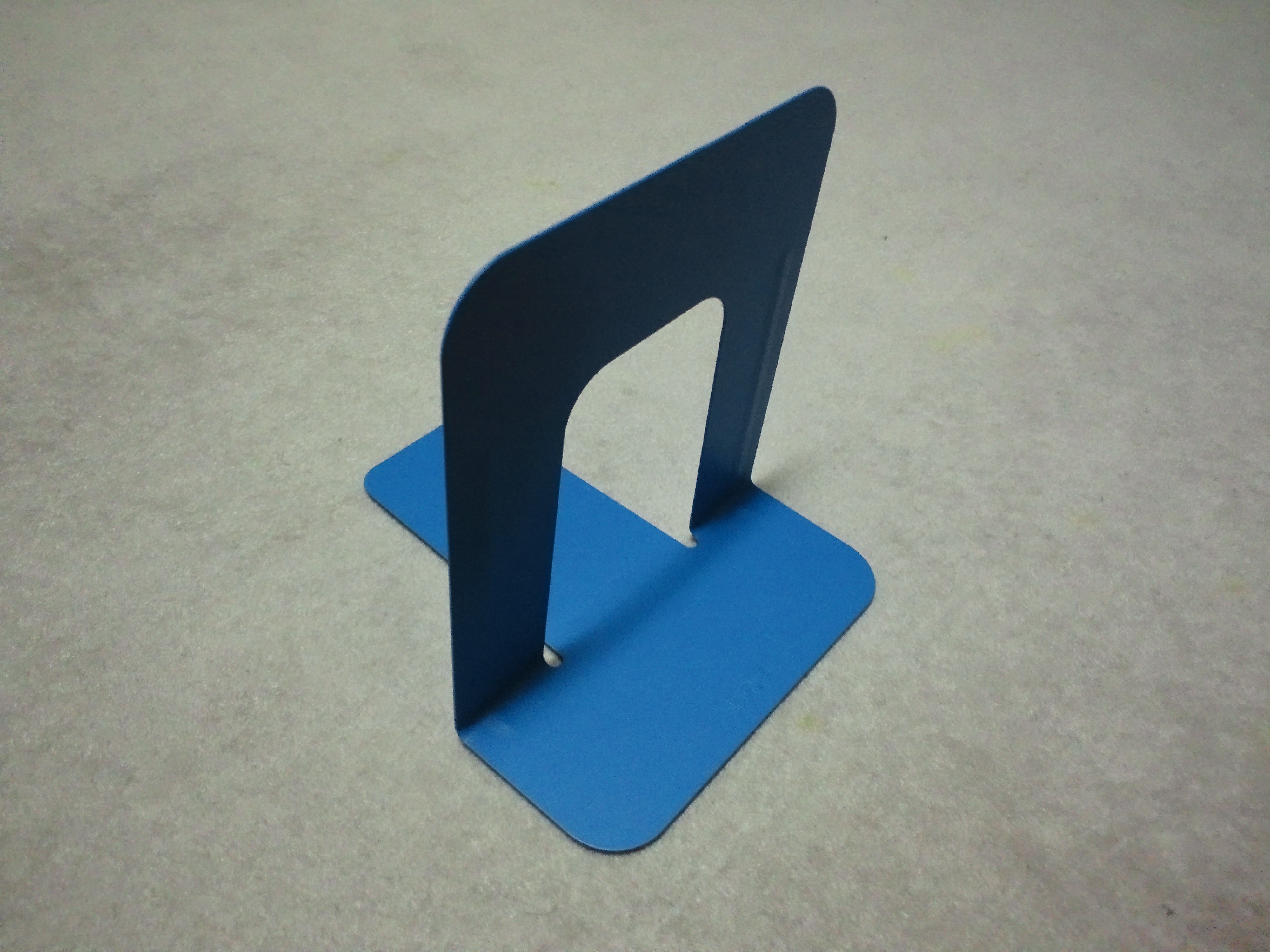

仕事のお昼休みに、梅田ロフトでブックエンドを買いました。

これでは大きさの感覚が掴めませんわな。

実際に使用した様子は、これ。

CD が倒れないようにするための、小さめのブックエンドが必要だったのです。

※※※

父の死後、私は父の書斎を引き継ぎました。

読書家だった父の本棚は、書籍で溢れかえっていました。

父ほどではないにせよ、私も読書好き。

図書館で借りたら安くつくとは思うものの、

いついつまでに返さなきゃならないというプレッシャーが嫌い。

そんならということで、返却期限のない「購入」に走ってしまうのです。

これでは置き場所がなくなってしまうので、

数年前に、泣く泣く、父の蔵書を懇意にしている古本屋さんに買い取ってもらいました。

※※※

何とか空きスペースができたものの、それでも毎年増えていくものがあります。

スコアです。

指揮者にとっての貴重な財産です。

さらに、夥しい数の CD が、日々増えていきます。

そんなこんなで、書斎の収納力は再び限界に近づいていました。

※※※

売れっ子作家のお宅訪問などで、本を山積みにしている光景を目にすることがあります。

凄いよなぁ~と思う反面、埃だらけになって仕方ないやろとも思うのです。

やっぱり、仕舞うのは大切です。

父から引き継いだ書斎の中の、飾り棚。

ここを思い切って片付け、懇意にしている工務店に頼んで

CD ラック兼スコア収納棚を作ってもらうことにしました。

CD ラックは、

ホームセンターや、ヨドバシカメラや、新聞の折り込みチラシに載っているものなどを見て、

いろいろ研究しましたが我が家の事情に合うものが見当たりませんでした。

ホームセンターで見たスライド式のラックにヒントを得て、

工務店にオーダーメイドすることにしたのです。

前の棚がスライドして、

後ろの固定棚に収納したものも取り出すことができるように設計してもらいました。

スライドする棚は2列あるので、固定棚と合わせると3列。

かなりの分量の CD を収納することができます。

※※※

先日、納品してもらった CD ラックですが、スライド式であるため、

隙間のある棚の CD は支えがないと「こけて」しまうのです。

そこまでは想像できませんでした。

ブックエンドの仕事は地味かも知れません。

が、とても重要です。

新しい記事 »