2016年10月

『奇蹟がくれた数式』を観ました。

『スラムドッグ$ミリオネア』で大ブレイクしたデヴ・パテルが、

天才的なインド人数学者であるラマヌジャンを演じます。

実話に基づいた映画です。

と、最初から詳しく知っているみたいな書き方ですが、

映画を観て、上映後にパンフレットを読んで、

「はぁ~、そんな偉人がいたのか~」となったのです。

毎度のことですが。

でもまあ、こうして映画を通して全く知らなかった世界と触れ合うことができるのも、

映画を観る醍醐味ではあります。

※※※

さて、題名に “ 数式 ” と付く映画というと、

私にとっては何と言っても『博士の愛した数式』が思い出されます。

時に2006年。

鳥取の温泉を立つ前、

何の気なしに NHK の『生活ホッとモーニング』(現在の『あさイチ』の枠)を観ていたら、

ゲスト・インタビューのコーナーに寺尾聡さんが登場。

そこで紹介されたのが、寺尾聡さん主演の映画『博士の愛した数式』でした。

何に惹きつけられたのかよく分からないのですが、

久しぶりに映画館に足を運んでみようか、と思ったのです。

数日後の夜勤明けで、当時、開館すぐだったと思われる MOVIX 京都へ行きました。

上映開始すぐ、

ふかっちゃん(深津絵里さん)が千曲川の畔を自転車で駆けていくシーンがあまりにも美しく、

それからずっと、

あらゆるシーンが「素晴らしい!素晴らしい!素晴らしい!」と思えて、

ずっと泣きっぱなしでした。

子供の頃から映画が好きな私でしたが、

長らく映画を楽しむという習慣から離れていました。

が、『博士の愛した数式』のおかげで、

私の中の「映画の火」は完全に復活したのです。

以来10年、私の映画熱はエスカレートするばかりです。

※※※

『奇蹟がくれた数式』に話を戻しましょう。

数学の研究に没頭するラマヌジャンに、妻が、

「あなたにとって数式って何なの?」と質問するシーン。

ラマヌジャンは、ふと考えて、

「絵のようなもの」と答えます。

高校1年生で数学を諦めた私が言うのも何なんですが、

その感覚、分かるような気がしました。

ちなみに、『博士の愛した数式』を観たとき、

「数式」って美しいなと感じました。

『博士の愛した数式』では「素数」が大きく扱われました。

「数式」もそうだけど、

「数字」そのものが美しく思えました。

本当に感覚的な話で恐縮なのですが、

「数式」の美しさと、

「楽譜」の美しさには、

何か共通するものがあるように感じます。

手書きであるとか、

コンピュータ浄書であるとかは関係ありません。

見ただけで美しく感じるもの、そうでないものがあるのです。

私にとっては、

ストラヴィンスキーの『ペトルーシュカ』のスコアがとても美しく感じます。

最近見ていませんでしたが、

たまには手にとってみようかな。

旅2016年10月30日

10月28日(金)は、

ピッコロ × 1

フルート × 4

B♭クラリネット × 10

アルト・サックス × 4

テナー・サックス × 1

トランペット × 6

ホルン × 5

トロンボーン × 2

ユーフォニアム × 2

テューバ × 1

パーカッション × 1

そして私の計38人で合奏を行いました。

先週は全く身動きが取れなかった私。

今週はそこまで仕事に追われることはなかったものの、

やはり週末。

押して押して、結局会社を出たのが19時を回ってしまい、

スタジオ到着は20時過ぎとなりました。

基本練習、コラール練習が終わり、

『 GR 』のアタマ25小節のところで指揮を引き継ぎました。

ちょうど「三連符」が難しいゾーン。

リズムの成り立ちを「理屈」で説明します。

予習してきてくれた人もいたようで、理解は早かったと感じます。

が、頭でわかっても、楽器演奏で表現するとなると、なかなか難しいものですな。

わざわざ楽器を組み立てなくても、

このリズムだけ覚えてしまえば、

普段の生活の中の、ちょっとした空き時間で反復練習できそうなネタです。

いろいろ工夫して、頑張ってみてください。

※※※

さて、1月になったら日曜練習が組み込まれていきます。

9時から17時まで行うのが日曜日の基本的な時間割ですが、

そのラストの方、具体的には14時30分からとか、15時からとかになると思いますが、

プログラムを全曲通す予定です。

昨年度、実行委員さんからの申し出によってやってみた合奏スタイルですが

今年度も同じように実行委員さんから「やりましょう!」とアピールがありました。

そのためには、どの楽曲も一通り演奏できるようにしておく必要があります。

『 GR 』は長い曲で、どうでしょう、20分くらいかかるでしょうか。

テンポによって違いますが。

400小節を超えるということは、

前回やった『序曲1812年』よりは少し短いというくらい。

大曲であることには変わりありません。

そんな訳で、終止線まで行き着いておく経験が大切。

この日、ちょいと調子が狂ったのは、掛け時計が止まっていたこと。

合奏しながら掛け時計をチラッと見て残り時間を確かめるのは、

反射的な動きなんです。

チラッと見る度に全然違う所で針が静止しているのが気持ち悪くて。

腕時計を確認すればいいんですが、

袖に隠れて見えないことも多く、

これもなかなかのストレス。

終止線に辿り着いて、やっと落ち着いて腕時計を見ることができたのですが、

なんとかスタジオ借用時間を突破することなく終えることができました。

ホッとしましたな。

『 GR 』に関する私自身の研究はまだまだこれからなんですが、

非常に物語性の強い音楽だという印象があります。

終止線まで行き着いた時には、

長い旅が終わったような気持ちになりました。

100本目2016年10月27日

今年は早くも劇場鑑賞映画が100本に達しました。

記念すべき100本目は、『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』。

コリン・ファース主演にハズレなし!

無名だったフィッツジェラルドやヘミングウェイを発掘し、

世に送り出した編集者パーキンズ。

彼と、やはり無名だった作家トマス・ウルフとの交流を描いた物語。

映画の中身には何の文句もありません。

というより、とても素敵な時間を頂戴いたしました。

ありがとうございます。

気になるのは、邦題。

この映画、原題は“ GENIUS ”、つまり「天才」。

それを『ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ』としてしまうのは、

「天才」では漠然としすぎて、

お客さんを呼び込めないという怖さでもあるのでしょうか?

私としては、邦題も直球勝負で行ってほしいんですが。

出会い2016年10月25日

『北海の大漁歌』を演奏したのは、1980年。

私が中学3年のときでした。

その翌年、高校に進学して、

最初で最後の吹奏楽コンクール全国大会を経験しました。

当時はもちろん、吹奏楽の甲子園・普門館での開催でした。

当時、5年連続で全国大会金賞を受賞した団体は、

その翌年にはコンクールを戦わず、

招待演奏するというルールでした。

1981年のいわゆる「5金」は秋田南高校。

「さすが5金、見事な演奏やなぁ~」と感嘆したのを覚えています。

そして、楽曲の編曲を手掛けていたのが、

秋田南高校の OB で、当時は音楽大学の学生だったと思われる、

天野正道さんなのです。

中学3年生の文化祭で、

フルートとピアノのためのたった1分20秒の曲を書いて以来、

作曲や編曲に強い関心がありました。

高校2年生になって、

マーチングや定期演奏会用の編曲をさせてもらうようになりますが、

高校1年生のこの時はまだ大きなスコアを扱ったことがありません。

編曲者として紹介された天野正道さん、

もしかすると登壇しておられたかも知れません。

そうじゃないと、さすがに記憶に残っていないように思います。

憧れました。

これまでに演奏したことのある天野正道さんの編曲作品では、

サクソフォン四重奏と吹奏楽との合奏協奏曲的な『アニトラの踊り』が印象に残っています。

が、作曲作品では、現在練習中の『 GR 』が初めて。

これからどんな仕上がりになっていくでしょうか。

三連符2016年10月23日

10/21(金)は、

日本シリーズの準備をしていたところに、

鳥取での地震が発生。

仕事が終わらず、合奏に参加できませんでした。

申し訳ありません。

この日は『北海の大漁歌』と『GR』の練習を予定していました。

副指揮者の K さんも合奏に行くことができませんでした。

役員のどなたかに指揮していただいたことと思います。

どんな練習になったでしょうか。

ところで、前回が初合わせだった『GR』。

初回だからなかなかうまくいかないことは多々あります。

何度もやっていくうちにまとまってくることが多いです。

が、今のうちに矯正しておかないと、

できないままになってしまいそうな箇所があります。

それはリハーサル記号「25」ゾーンと「34」ゾーン。

主に金管楽器とスネア・ドラムが1拍を3分割する三連符を演奏する場面で、

木管高音域の楽器は半拍を3分割する三連符を演奏しますが、

後者のリズムが前者につられて、1/3拍を3分割してしまう傾向にあります。

実に演奏しにくいリズムです。

まずはリズムの「理屈」を頭に入れて、

その上でリズムの「感じ方」を体に覚えさせて、

反復練習する。

という過程が必要かと思い、

第1ステップのリズムの「理屈」を説明しようと思って、

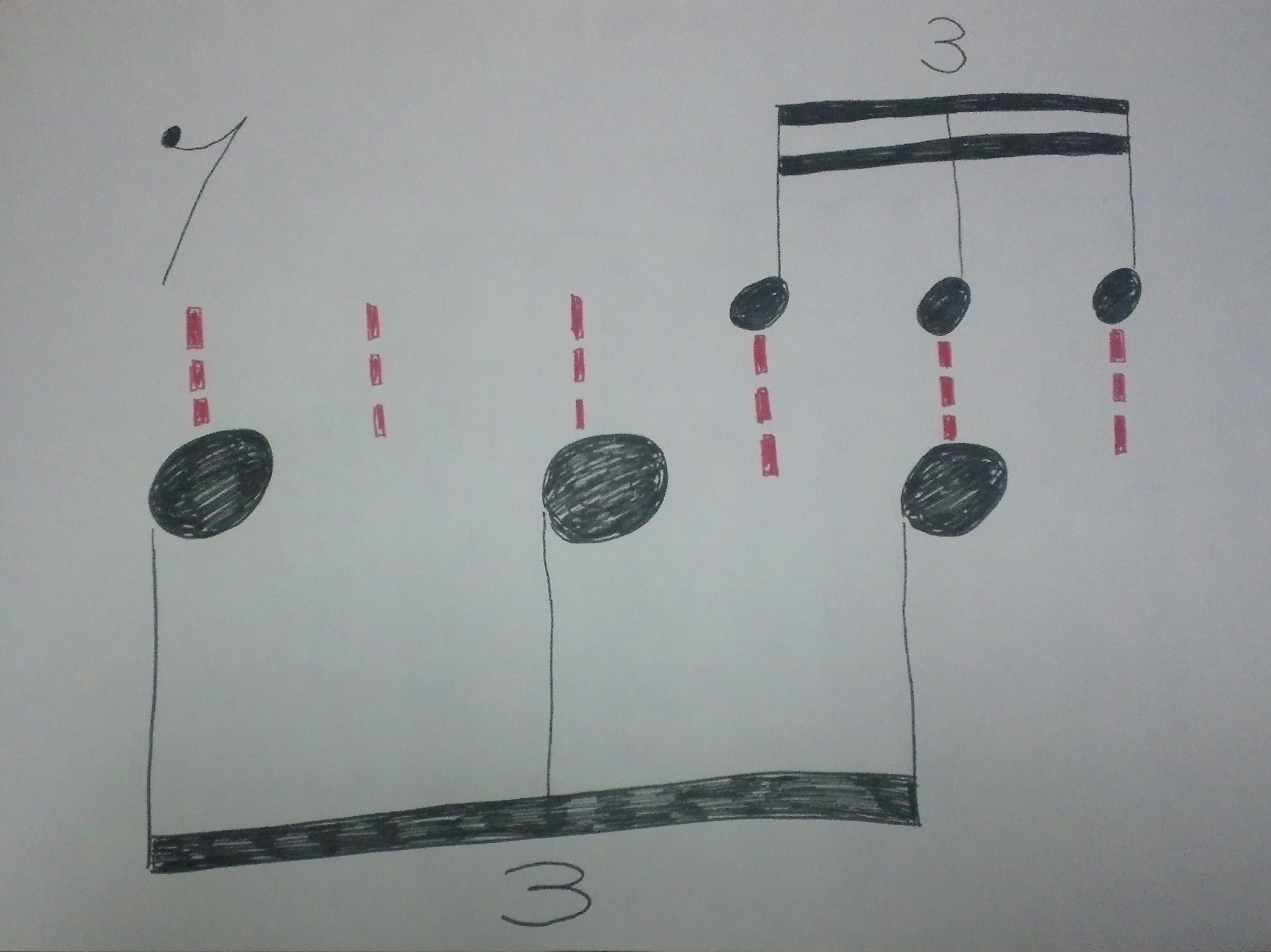

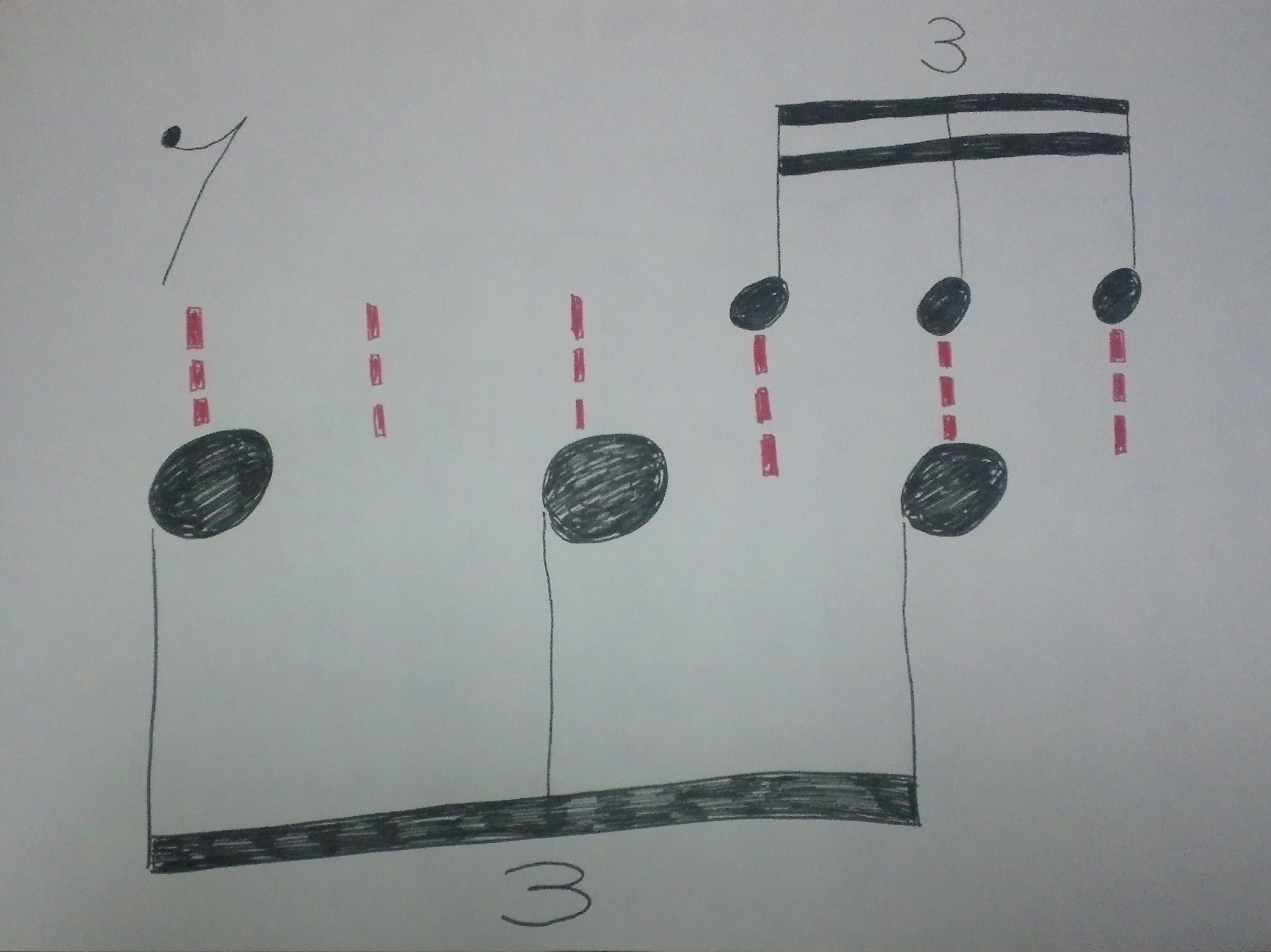

三連符の図を用意していました。

4/4拍子の、1拍だけを抜き出したものです。

図の下半分が、1拍を3分割する三連符。

上半分が、半白を3分割する三連符です。

赤の点線で、リズムの合致するポイントを示しました。

この図を見て、すぐ理解できる人もいれば、

「?」の方もいらっしゃるかなと思います。

じっくり考えると分かってもらえるでしょうか。

下半分の三連符を、六連符にすると分かりやすいんですが、

逆に混乱するかも知れないので、

この場ではやめておきます。

『GR』は演奏時間が20分弱かかりそうな大曲ですので、

暫くは基本練習、コラール練習をしたら、

『GR』にかかりっきりになるかと思います。

( K さんのコラールの新作を、コラール練習とは別に挟み込みたいとも思ってますが)

次回の合奏で、この三連符について、再び解説したいと思います。

(今回は楽員向けオンリーの内容となってしまいましたな)

三ノ宮のジュンク堂で何気なく買った、阿川弘之さんの『カレーライスの唄』。

私自身がカレーライス大好きというだけのきっかけでした。

出版社に勤めていた主人公が、

勤め先が倒産して失業。

もう二度と宮仕えの悲哀を味わいたくない。

たとえ小さくても、一国一城の主になりたいと願い、

カレーライス屋さんを始めるというストーリー。

ざっくりまとめるとこんな感じですが、

そんなに単純な展開ではないんです。

そして、読み進むにつれて、気持ちがどんどん解れていく、温かくなっていく。

偶然出会った本が、こんなにも素晴らしいとは!

主人公の作るカレーは、

ビックリするほど辛くて、

食べ終わって暫く経ってもハァーハァーと口の中に辛さが残って、

それがおいしい、と描かれています。

京都大丸の北側にあった「からいもん家」のカレーも、そんな感じだった。

あんなにおいしいカレー、他で食べたことがない。

もうないけど、また食べたいと思いました。

真夏のある日。

JR 桂川から東へ行き、

桂川に架かる久世橋を渡り、

吉祥院から三川(桂川・宇治川・木津川)合流地域を目指して歩こうとしました。

が、あまりの暑さに断念しました。

秋晴れの一日。

暑くもなく寒くもなく、とても気持ちがいいので、

リベンジすることにしました。

吉祥院から三川合流地帯を目指すと、

ほぼ真正面から日光を浴びることとなります。

そこでルートを逆にすることにしました。

スタート地点は三川合流地帯というには少し北ですが、

京阪の淀駅にしました。

納所(のうそ)の交差点を渡り、桂川に架かる宮前橋の袂まで行くと、

幅およそ3 m の道と交差します。

「京都八幡木津自転車道線」といって、

嵐山の渡月橋から木津川の泉大橋まで続く45 km の歩行者・自転車専用道なのです。

この道から渡月橋方面に向かい、桂川の左岸を歩きます。

出発は11時40分。

歩いている人なんて殆どいません。

本格的装備の自転車が猛スピードで走り抜けます。

でも、あまり怖くありません。

怖いのは、自分自身。

堤防の土手を走る道で、両サイドは法面。

ボンヤリ歩いてると転げ落ちてしまうのではないかと、

イヤな想像をしてしまいます。

見晴らしのよい、気持ちいい風景なのですが、

歩けども歩けども、次の橋になかなか辿り着きません。

やっとの思いで羽束師(はずかし)橋。

それを過ぎると鴨川との合流点に差し掛かりました。

このまま真っ直ぐ歩いてしまうと鴨川左岸を歩くことになってしまうので、

路面の白線矢印の案内に沿って、次の久我橋を渡ります。

そして右折すれば桂川左岸に戻るんだと思っていたら、なんだか自転車道っぽくない。

挙句の果てには行き止まりになってしまいました。

後で気が付いたのですが、西高瀬川左岸を歩いていたのでした。

引き返してやり直すと、ちゃんと路面の案内に沿えば桂川左岸に至るのでした。

勝手な判断が間違いの基でした。

名神高速の下を潜ってズンズン進むと、漸く目的地の久世橋です。

宮前橋からここまで8.3 km 。

時間は13時10分。

まだ大丈夫やな、と思えたので、渡月橋を目指してみることにしました。

もうあかん、となったら、桂でも、五条でも、四条でも、

リタイアしやすいポイントは沢山ある筈やし。

天神川との合流点を過ぎて暫くすると、再び左折・右折を繰り返し、

桂川左岸に戻ります。

ここはスンナリ。

道はいつの間にか河川敷に変わっています。

五条通(国道9号線)の西大橋の手前で、

自転車道は土手の上へ行けと表示されます。

が、五条通を渡る信号がない。

「こんな交通量の多いところで、五条を渡る筈がない」と勝手に判断、

そのまま橋の下を歩きました。

が、様子がおかしくなってきます。

またもや、自転車道のような舗装ではなくなっているのです。

それではたと気付きました。

五条通を渡るのではなくて、西大橋を渡って右岸に行かなければならなかったのだ、と。

次の上野(かみの)橋を渡り、何とか桂川右岸の自転車道に戻ることができました。

勝手な判断で、またもや失敗してしまいました。

これでアルキニストなんて言えるのか …

残る橋は四条通の松尾橋と、終点・嵐山の渡月橋。

この辺りまで来ると、足取りがかなり重くなっています。

足の裏が擦り剥けているかのようにヒリヒリする感覚を初めて味わいます。

正直言って、歩くのが辛くなってきています。

せっかくここまで来たのだから、終点まで辿り着きたい。

ただその思いで到着したのが15時。

途中、お茶を飲むために2~3回立ち止まりましたが、

ほぼ3時間20分、歩き通し。

これだけ続けて歩いたのは初めてだと思います。

ところで、45 km 先の泉大橋ってどこにあるんやろ?

後日、マップルで木津川を遡って見ていったのですが、行けども行けども辿り着かない。

やっとのことで見つけた泉大橋は、JR 奈良線の木津駅のすぐ近く。

もう殆ど奈良ですやん!

度肝を抜かれましたな。

渡月橋から宮前橋までおよそ18 km 。

次の機会には宮前橋から泉大橋までの27 km を一気に歩いてみようかと思っていました。

が、時速5.5 km で歩き通したとして、5時間かかります。

これは2回に分けるべきやなぁ~

さらにさらに、実はこのサイクリング・ロード、奈良の飛鳥まで続いていることが分かりました!

渡月橋からの総延長90 km !

いや、僕は木津までで充分です。。。

安土城2016年10月16日

秋晴れの一日。

子供の頃からのお城好きと、

歩き倒したい気持ちとが高まり、

安土城跡を訪ねることにしました。

《安土山》

以前から行ってみたいと思ってはいましたが、

なかなか腰が上がりませんでした。

が、行くと決めると、行ってしまうものです。

近江八幡の一つ先、安土駅で降ります。

簡単に「マップル」を見て行きましたが、

緻密な調査はせず、

ほぼ出たとこ勝負の行動。

こういう時、

歩き慣れていること、

方向音痴でないことが有難く思います。

約20分で麓に到着。

大手道は、いきなりの石段です!

「アルキニスト」などと自称しておりますが、あくまで平坦な道歩きばかりしています。

アップダウンとなると、途端にしんどいのです。。。

それでも、標高199mの平山城。

約20分で頂上の天主跡に到達しました。

《天主跡から琵琶湖方向を望む》

現在は干拓により陸地ですが、かつてはすぐそこが琵琶湖だったそうです。

降りてみると、1時間は経っておらず、約50分の行程。

ちょうどいいくらいのハイキングだったでしょうか。

竹田城跡は雲海に浮かぶ石垣の写真などで有名。

けれども安土山は背の高い樹木に覆われていて、

外からの眺めだと石垣の様子が分かりません。

なので、普通に山登りする感じなのかなと想像していました。

が、実際はそうではありませんでした。

竹田城跡は、頂上の石垣は美しいですが、

そこに至るまではアスファルトで舗装された道です。

対して安土城跡は、登り口から頂上までずっと石段。

すべて往時のままではないでしょうが、

石仏までもが使われた様子が現存しています。

頂上に至るまでにも石垣が沢山残っています。

パッと見ただけじゃ分からないことが多いですな。

36年ぶり2016年10月15日

10月14日(金)は、

ピッコロ × 1

フルート × 3

B♭クラリネット × 9

アルト・サックス × 3

トランペット × 4

ホルン × 2

トロンボーン × 3

ユーフォニアム × 2

テューバ × 1

パーカッション × 3(うち、見学1)

そして私の計32人で合奏を行いました。

夕方に仕事上のトラブル発生!

この日の合奏曲目である『北海の大漁歌』と『 GR 』は初日で、

しかもスコアは私だけしか持っていない状態。

私が練習に参加できない場合は、

緊急で練習内容の変更をお願いしなければならないところでしたが、

なんとかかんとか基本練習終了後にスタジオ入りできました。

さて、『北海の大漁歌』は、1980年の吹奏楽コンクール課題曲の一つ。

私は中学3年生。

ホルン吹きとして出場しました。

曲頭13小節目に、

五線の上に一本線を引いたところの「ラ」、実音 D が出てきます。

ホルンという楽器の特性上、

五線のすぐ上の「ソ」、実音 C までは割となんとかなるのですが、

その上の音は発音するだけでもかなり難しいのです。

なので、中学3年の私は、絞り出すようにして「ラ」を吹いたものです。

音色は … 最悪だったと思います。

昨日の合奏では、

ホルンはアルト・サックスと相俟って、

きれいな「ラ」を出していただきました。

が、油断は大敵。

その日の調子によっては、

発音しづらかったり、

発音はできてもピッチが合わなかったりと、

いろんな困難に直面することと思います。

北の海の荒波と戦う猟師よろしく、

様々な困難に立ち向かっていけと、

『北海の大漁歌』が言っているのかも知れません。

今年も「ニュー・サウンズ・イン・ブラス」の CD が発売されました。

昨年の2015版で、指揮者が天野正道さんに交代。

今年の2016版で、演奏がシエナ・ウインド・オーケストラに交代となりました。

真島俊夫さん編曲の『宝島』再録が一番好きやな、と思いながら聴きました。

新作よりも。

そして、おそらく同時発売の「ニュー・サウンズ・イン・ブラス プレミアム BEST 」も聴きました。

懐かしい曲ばかり。

なかでも、やはり真島俊夫さん編曲の『ユーミン・ポートレート』に惹かれました。

30年近く前の作品。

やや時代がかった感もあります。

が、それがイイのですな。

« 古い記事